Mahkota Sultan dan Kursi Singgasana Emas: Simbol Legitimasi Kekuasaan Seorang Raja

Mahkota Sultan dan Kursi Singgasana Emas: Simbol Legitimasi Kekuasaan Seorang Raja

Mahkota Sultan dan kursi singgasana emas bukan sekadar perhiasan kerajaan, melainkan simbol tertinggi dari legitimasi, kewibawaan, dan kedaulatan seorang raja. Mahkota melambangkan anugerah Ilahi, keagungan, serta hak turun-temurun untuk memerintah, sementara kursi singgasana emas menjadi pusat kekuasaan tempat sang raja menetapkan hukum, menerima tamu agung, dan mengatur jalannya pemerintahan. Keindahan dan kemegahannya mencerminkan kejayaan kerajaan, sekaligus menjadi bukti nyata kemakmuran dan kekuatan politik yang dimiliki. Dalam tradisi istana, kedua benda ini dijaga dengan penuh penghormatan, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan hanya digunakan pada momen-momen sakral seperti penobatan atau upacara kenegaraan.

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ini dapat tersusun dengan baik. Penulisan mengenai Mahkota Sultan dan Kursi Singgasana Emas ini bertujuan untuk menggali makna mendalam dari simbol-simbol kerajaan yang selama berabad-abad menjadi lambang kedaulatan, kemegahan, dan legitimasi seorang raja.

Mahkota dan singgasana bukan hanya benda pusaka berharga, tetapi juga saksi bisu perjalanan sejarah, kebesaran budaya, serta nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui penjelasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa di balik kemilau emas dan permata, tersimpan kisah perjuangan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab besar yang menyertai setiap pemegang tahta.

Kami menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan wawasan, inspirasi, dan apresiasi yang lebih mendalam terhadap warisan budaya bangsa.

Sinopsis

Karya ini mengangkat kisah dan makna mendalam di balik dua pusaka agung kerajaan: mahkota sultan dan kursi singgasana emas. Lebih dari sekadar benda berharga, keduanya merupakan simbol legitimasi kekuasaan, kewibawaan, dan kedaulatan seorang raja. Mahkota melambangkan anugerah Ilahi dan hak turun-temurun untuk memerintah, sementara kursi singgasana emas menjadi pusat pengambilan keputusan tertinggi kerajaan.

Melalui uraian sejarah, makna simbolis, dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya, pembaca diajak untuk menelusuri bagaimana mahkota dan singgasana tidak hanya mencerminkan kemegahan, tetapi juga memikul beban tanggung jawab besar demi kemakmuran rakyat dan kelestarian warisan bangsa.

Pendahuluan

Sejak zaman dahulu, kerajaan-kerajaan di Nusantara menjadikan mahkota dan kursi singgasana emas sebagai lambang tertinggi kekuasaan dan kemegahan. Kedua pusaka ini bukan hanya sekadar artefak berharga, tetapi merupakan representasi dari legitimasi seorang penguasa, simbol anugerah Ilahi, dan peneguh kedaulatan yang diakui oleh rakyat maupun kerajaan lain.

Mahkota, dengan kemilau emas dan permatanya, melambangkan kebesaran, kejayaan, dan hak suci untuk memerintah. Sementara kursi singgasana emas menjadi titik pusat pemerintahan, tempat raja menjalankan tugas negara, memutuskan perkara, dan menerima tamu kehormatan. Dalam tradisi istana, benda-benda ini dijaga dengan penuh penghormatan, hanya digunakan dalam momen-momen sakral seperti penobatan, upacara adat, dan pertemuan agung.

Pendahuluan ini akan membuka pembahasan tentang sejarah, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung di balik mahkota dan singgasana emas. Melalui penelusuran ini, kita akan memahami bahwa di balik kemegahan fisiknya, tersimpan makna mendalam tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan identitas suatu bangsa.

Daftar Isi

Kata Pengantar

Sinopsis

Pendahuluan

Bab 1 – Sejarah dan Asal Usul

1.1 Latar Belakang Sejarah Mahkota Sultan

1.2 Perkembangan Kursi Singgasana Emas

1.3 Pusaka Kerajaan Nusantara dalam Perbandingan

Bab 2 – Filosofi dan Makna Simbolis

2.1 Mahkota sebagai Lambang Anugerah Ilahi

2.2 Singgasana sebagai Pusat Kedaulatan

2.3 Simbolisme dalam Adat dan Upacara Penobatan

Bab 3 – Peran dalam Pemerintahan dan Politik

3.1 Upacara Penobatan dan Pengesahan Kekuasaan

3.2 Fungsi Singgasana dalam Sidang Kerajaan

3.3 Peran Simbol Kekuasaan dalam Diplomasi

Bab 4 – Warisan dan Pelestarian

4.1 Pusaka Kerajaan sebagai Identitas Budaya

4.2 Pelestarian dan Perawatan Benda Pusaka

4.3 Tantangan dan Ancaman terhadap Warisan Kerajaan

Bab 5 – Penutup

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

Bab 1 – Sejarah dan Asal Usul

1.1 Latar Belakang Sejarah Mahkota Sultan

Mahkota merupakan simbol kekuasaan yang telah dikenal sejak peradaban kuno di berbagai belahan dunia. Di Nusantara, mahkota sultan memiliki ciri khas yang memadukan pengaruh budaya lokal, Islam, dan warisan seni kerajaan terdahulu. Bentuknya tidak sekadar indah, namun sarat makna, mulai dari ukiran kaligrafi, motif flora-fauna, hingga penggunaan emas murni dan batu mulia yang melambangkan kemurnian, kebijaksanaan, serta kejayaan.

Pada masa Kesultanan Banjar, mahkota sultan tidak hanya digunakan untuk penobatan, tetapi juga menjadi lambang pengesahan legitimasi kekuasaan yang diakui oleh para bangsawan dan rakyat. Tradisi ini memastikan bahwa setiap pemimpin yang naik tahta memiliki garis keturunan yang sah dan telah melalui prosesi adat yang ketat.

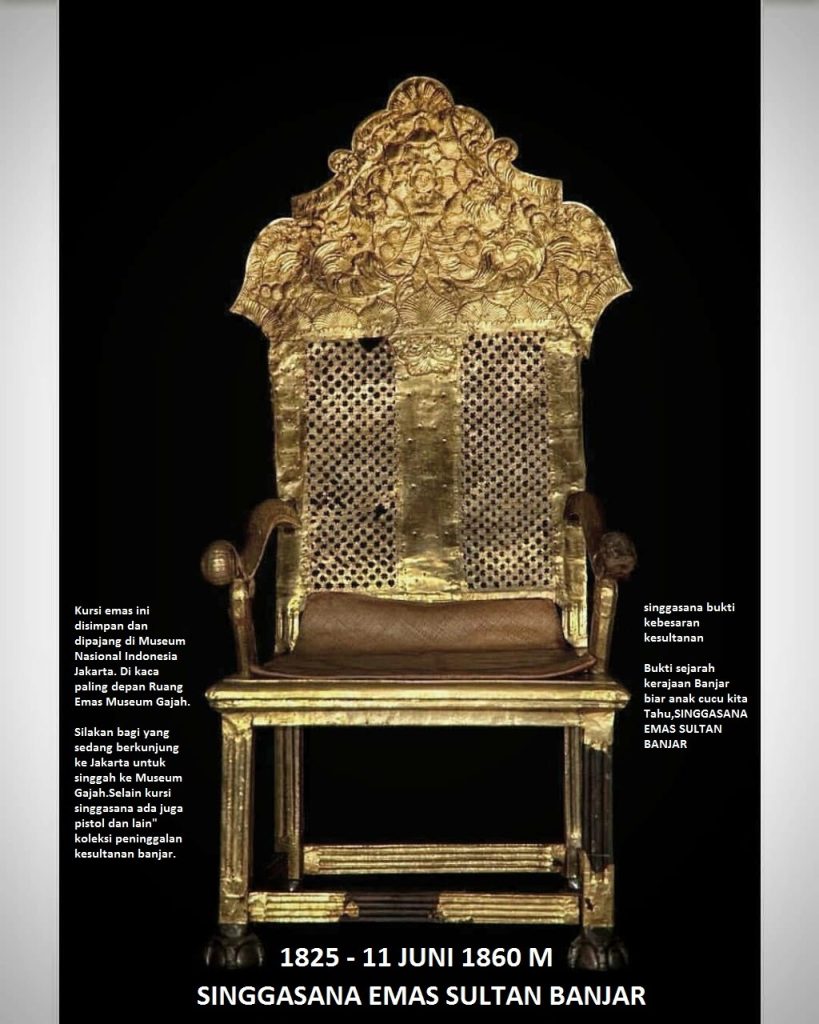

1.2 Perkembangan Kursi Singgasana Emas

Kursi singgasana emas, sebagai pusat kekuasaan, berkembang dari bentuk sederhana berbahan kayu pada masa awal kerajaan, menjadi kursi berlapis emas dengan ukiran rumit yang melambangkan kebesaran dinasti. Di beberapa kerajaan Nusantara, singgasana ditempatkan di balairung utama istana, dinaikkan di atas panggung khusus yang disebut pentas agung, sehingga memberikan posisi fisik yang lebih tinggi dari hadirin — simbol bahwa kekuasaan raja berada di atas semua lapisan masyarakat.

1.3 Pusaka Kerajaan Nusantara dalam Perbandingan

Jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kesultanan Siak, Kesultanan Yogyakarta, atau Kesultanan Ternate, mahkota dan singgasana di Kesultanan Banjar memiliki identitas visual yang unik. Perpaduan gaya seni Melayu, Banjar, dan pengaruh Islam tampak jelas dalam motif dan ragam hiasnya. Namun, tujuan utama dari kedua pusaka ini tetap sama: menjadi simbol sahnya kekuasaan dan pusat wibawa kerajaan.

Bab 2 – Filosofi dan Makna Simbolis

2.1 Mahkota sebagai Lambang Anugerah Ilahi

Mahkota bukan sekadar perhiasan kepala, melainkan simbol keagungan yang menghubungkan raja dengan sumber kekuasaan tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tradisi Islam yang dianut oleh banyak kesultanan di Nusantara, mahkota dimaknai sebagai amanah Ilahi yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk memimpin umat dengan adil dan bijaksana.

Bentuk mahkota sultan biasanya memuat ukiran kaligrafi ayat-ayat suci atau lafaz Bismillah, melambangkan keberkahan dan perlindungan dari Tuhan. Batu-batu mulia yang menghiasinya tidak hanya menambah kemegahan, tetapi juga memiliki makna simbolis: rubi untuk keberanian, zamrud untuk kebijaksanaan, dan mutiara untuk kemurnian hati. Penggunaan emas murni melambangkan keabadian nilai-nilai kepemimpinan yang luhur.

Bagi rakyat, melihat raja mengenakan mahkota bukan hanya memicu rasa hormat, tetapi juga menumbuhkan keyakinan bahwa pemimpinnya adalah sosok yang diangkat dan direstui oleh Tuhan.

2.2 Singgasana sebagai Pusat Kedaulatan

Singgasana emas adalah titik pusat kekuasaan di istana. Dari tempat ini, raja memimpin sidang kerajaan, mengumumkan keputusan penting, serta menerima tamu dari dalam maupun luar negeri. Dalam filosofi politik tradisional, posisi raja di singgasana melambangkan pusat semesta pemerintahan: semua urusan negara berpangkal darinya, dan semua keputusan penting disahkan dari tempat itu.

Keberadaan singgasana yang ditempatkan di panggung tinggi memiliki makna ganda: secara fisik, raja berada di atas hadirin, melambangkan kedudukan yang lebih tinggi; secara simbolis, raja diharapkan mampu melihat dan mengawasi seluruh rakyatnya dengan pandangan yang luas.

Ukiran pada singgasana biasanya sarat makna: motif naga melambangkan kekuatan dan perlindungan, motif bunga teratai melambangkan kesucian, sementara motif awan menggambarkan kebijaksanaan yang melampaui batas duniawi.

2.3 Simbolisme dalam Adat dan Upacara Penobatan

Upacara penobatan sultan adalah momen sakral yang memadukan adat, agama, dan politik. Dalam prosesi ini, mahkota dan singgasana memainkan peran sentral sebagai simbol pengesahan kekuasaan.

Penobatan biasanya diawali dengan pembacaan doa dan ayat suci untuk memohon restu Tuhan. Setelah itu, mahkota dikenakan di kepala sultan oleh pejabat adat tertinggi atau ulama istana, sebagai tanda bahwa kekuasaan telah resmi diberikan. Selanjutnya, sultan duduk di singgasana emas, menghadap rakyat dan bangsawan yang hadir, menandakan bahwa ia telah sah sebagai pemimpin tertinggi kerajaan.

Simbolisme ini mengandung pesan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Mahkota menjadi tanda hubungan vertikal raja dengan Tuhan, sementara singgasana melambangkan hubungan horizontal raja dengan rakyat. Kedua simbol ini, jika dipahami secara utuh, mengingatkan bahwa seorang pemimpin sejati harus seimbang antara spiritualitas dan kebijaksanaan politik.

Bab 3 – Peran dalam Pemerintahan dan Politik

3.1 Upacara Penobatan dan Pengesahan Kekuasaan

Upacara penobatan adalah momen krusial yang menandai peralihan kekuasaan dari satu penguasa ke penguasa berikutnya. Dalam tradisi kerajaan Nusantara, penobatan tidak hanya menjadi prosesi seremonial, melainkan juga pengesahan resmi yang diakui oleh rakyat, bangsawan, dan negara sahabat.

Mahkota menjadi tanda visual bahwa seorang penguasa telah menerima mandat Ilahi. Saat mahkota dikenakan, maknanya adalah sultan telah mengikat janji untuk memimpin dengan adil dan melindungi rakyatnya. Setelah itu, sultan duduk di kursi singgasana emas, melambangkan bahwa ia telah mengambil posisi sebagai pusat pemerintahan dan penegak hukum tertinggi.

Upacara ini biasanya dihadiri oleh perwakilan kerajaan lain, utusan negara sahabat, dan pejabat tinggi istana. Kehadiran mereka berfungsi sebagai pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan legitimasi penguasa baru.

3.2 Fungsi Singgasana dalam Sidang Kerajaan

Di luar upacara penobatan, singgasana memiliki peran penting dalam aktivitas politik sehari-hari. Dalam sidang kerajaan, raja atau sultan duduk di singgasana sebagai tanda bahwa ia memimpin jalannya sidang dan memegang otoritas penuh atas keputusan yang diambil.

Sidang kerajaan biasanya membahas berbagai urusan, mulai dari peraturan adat, perjanjian perdagangan, hingga strategi pertahanan. Posisi singgasana di pusat balairung memberi simbol bahwa semua keputusan bermula dari penguasa, dan setiap nasihat yang disampaikan oleh para penasihat istana harus melalui persetujuan sultan.

Dalam budaya istana, tidak sembarang orang boleh duduk atau bahkan menyentuh singgasana. Hal ini untuk menjaga kesakralan simbol tersebut, sekaligus menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan sembarangan.

3.3 Peran Simbol Kekuasaan dalam Diplomasi

Mahkota dan singgasana tidak hanya penting di dalam negeri, tetapi juga berperan dalam hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Saat menerima tamu agung atau utusan luar negeri, sultan biasanya mengenakan mahkota dan duduk di singgasana emas untuk menunjukkan status dan wibawa kerajaan.

Bagi pihak luar, kemegahan mahkota dan singgasana menjadi gambaran kekuatan politik dan kemakmuran negeri. Dalam beberapa kasus, simbol-simbol ini bahkan digunakan untuk memperkuat posisi tawar dalam perundingan diplomatik atau perdagangan.

Selain itu, dalam pertukaran hadiah antar kerajaan, replika kecil dari mahkota atau miniatur singgasana kerap dijadikan cenderamata diplomatik, sebagai tanda persahabatan dan pengakuan kedaulatan.

Bab 4 – Warisan dan Pelestarian

4.1 Pusaka Kerajaan sebagai Identitas Budaya

Mahkota dan kursi singgasana emas bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan simbol identitas budaya yang mengikat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kedua pusaka ini menjadi penanda kejayaan kerajaan, memperlihatkan tingkat kemakmuran, kemahiran seni, serta kekuatan politik pada masa kejayaannya.

Bagi masyarakat, mahkota dan singgasana adalah cermin jatidiri yang mempersatukan mereka dalam satu kebanggaan bersama. Keberadaannya mengingatkan bahwa sebuah kerajaan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang warisan nilai-nilai luhur seperti keadilan, keberanian, dan tanggung jawab.

4.2 Pelestarian dan Perawatan Benda Pusaka

Pelestarian mahkota dan singgasana emas memerlukan perhatian khusus. Karena terbuat dari logam mulia, batu permata, dan bahan organik seperti kayu atau kain, perawatannya harus mengikuti standar konservasi museum. Pembersihan dilakukan secara berkala menggunakan teknik yang tidak merusak struktur asli, sementara penyimpanannya harus memperhatikan suhu, kelembaban, dan pencahayaan yang tepat.

Selain perawatan fisik, pelestarian juga mencakup dokumentasi sejarah dan makna budaya yang melekat pada pusaka tersebut. Cerita-cerita penobatan, kisah kepemimpinan, dan peran pusaka dalam sejarah diplomasi harus ditulis, disimpan, dan disebarkan kepada generasi berikutnya.

4.3 Tantangan dan Ancaman terhadap Warisan Kerajaan

Di era modern, warisan kerajaan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pencurian artefak, kerusakan akibat bencana alam, hingga lunturnya pengetahuan masyarakat tentang nilai sejarahnya. Modernisasi dan globalisasi seringkali membuat generasi muda kurang mengenal atau menghargai simbol-simbol tradisi.

Selain itu, konflik kepemilikan antara keluarga kerajaan, pemerintah, dan pihak swasta dapat menghambat upaya pelestarian. Beberapa pusaka bahkan berakhir di luar negeri karena dijual atau dibawa pada masa kolonial, sehingga perlu upaya diplomasi budaya untuk mengembalikannya.

Menghadapi tantangan ini, pelestarian tidak cukup hanya dilakukan oleh satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, keluarga kerajaan, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa mahkota dan singgasana emas tetap menjadi kebanggaan bangsa dan sumber inspirasi bagi generasi mendatang.

Bab 5 – Penutup

5.1 Kesimpulan

Mahkota sultan dan kursi singgasana emas bukanlah sekadar benda berharga yang dihiasi emas dan permata, melainkan simbol sakral yang merepresentasikan legitimasi, kewibawaan, dan kedaulatan seorang raja. Mahkota menjadi tanda hubungan vertikal penguasa dengan Tuhan sebagai pemberi amanah, sementara singgasana melambangkan hubungan horizontal antara penguasa dan rakyat sebagai pusat pemerintahan.

Sejarah menunjukkan bahwa kedua pusaka ini telah menjadi saksi bisu perjalanan kerajaan, dari masa kejayaan hingga pasang surutnya kekuasaan. Filosofi yang terkandung di dalamnya menegaskan bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang memerlukan keseimbangan antara kebijaksanaan spiritual dan kecakapan politik.

Pelestarian mahkota dan singgasana emas bukan hanya menjaga artefak, tetapi juga merawat identitas budaya dan warisan sejarah bangsa.

5.2 Saran

- Pelestarian Profesional – Pemerintah, museum, dan keluarga kerajaan perlu bekerja sama dalam perawatan fisik dan dokumentasi sejarah pusaka.

- Edukasi Publik – Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu diberikan pemahaman mengenai nilai sejarah dan filosofi di balik pusaka kerajaan.

- Diplomasi Budaya – Pusaka yang berada di luar negeri perlu diupayakan untuk dikembalikan melalui jalur diplomasi dan kerja sama internasional.

- Pengembangan Wisata Sejarah – Mahkota dan singgasana emas dapat menjadi daya tarik wisata budaya, asalkan ditampilkan dengan tetap menjaga kesakralannya.

Kata Penutup

Mahkota Kesultanan Banjar, meskipun kini hadir dalam bentuk replika, tetap menyimpan nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi bagi masyarakat Banjar. Sebagai simbol kekuasaan, kehormatan, dan identitas, mahkota ini menjadi pengikat warisan leluhur yang terus hidup melalui upacara adat dan tradisi pernikahan. Dengan pelestarian dan penghormatan terhadap benda-benda bersejarah seperti mahkota ini, kita turut menjaga kelangsungan budaya Banjar agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Semoga pengetahuan tentang mahkota dan makna di baliknya dapat menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara.

Daftar Pustaka

- Andaya, Leonard Y. The Kingdoms of Southeast Asia. Singapore: Marshall Cavendish, 2015.

- Azra, Azyumardi. Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. Jakarta: Mizan, 2016.

- Gallop, Annabel Teh. The Legacy of the Malay Sultanates. London: The British Library, 2012.

- Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi, 2008.

- Wessing, Robert. “Royal Regalia and Power Symbols in Southeast Asia.” Asian Folklore Studies, Vol. 62, 2003.

Lampiran

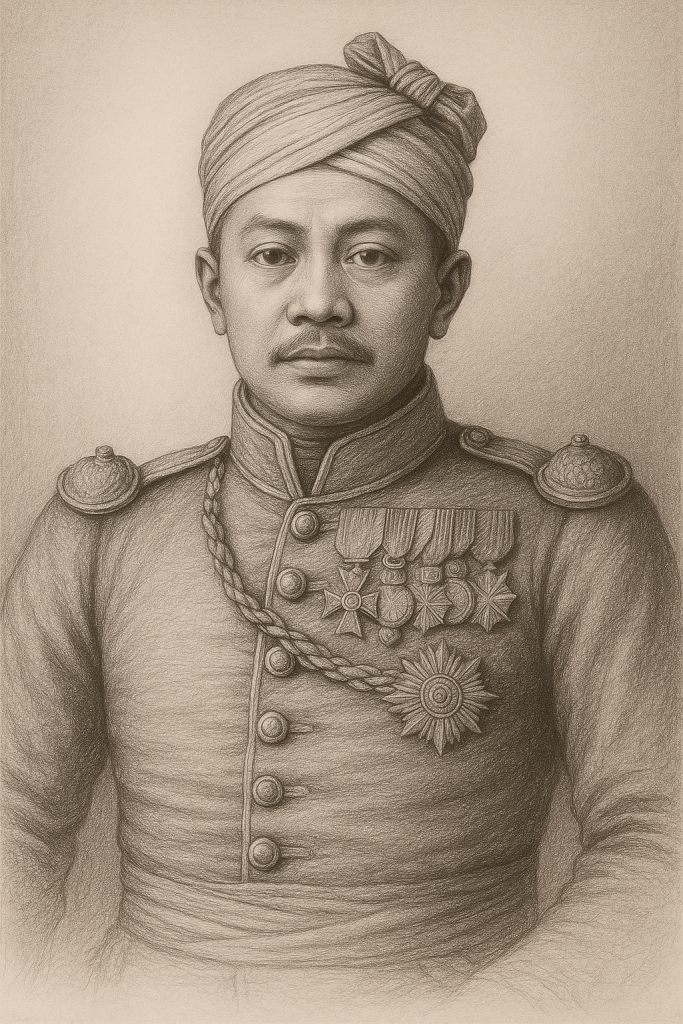

Lampiran 1 – Foto Mahkota Sultan Banjar (Replika)

Lampiran 2 – Sketsa Kursi Singgasana Emas Kesultanan Banjar

Lampiran 3 – Denah Balairung Istana dan Posisi Singgasana

Lampiran 4 – Urutan Prosesi Penobatan Sultan

Lampiran 5 – Daftar Pusaka Kerajaan Banjar dan Fungsinya

Mahkota Sultan Banjar (Replika)

- Sebuah replika mahkota Kesultanan Banjar yang terbuat dari bahan logam berwarna emas dengan ornamen khas Banjar.

Mahkota: Lambang Kekuasaan dan Kehormatan

Mahkota yang terbuat dari emas dan dihiasi permata merupakan tanda pengakuan bahwa seseorang telah diangkat sebagai penguasa yang sah. Mahkota bukan hanya perhiasan, tetapi melambangkan:

- Kedaulatan dan kewibawaan sang raja atas wilayahnya

- Pengakuan rakyat dan para bangsawan atas hak dan kedudukan sang raja

- Pertanggungjawaban spiritual dan moral dalam memimpin kerajaan

Tanpa mahkota, seorang raja atau sultan tidak akan dianggap resmi karena belum memperoleh pengesahan simbolik yang melambangkan kekuasaan tertinggi.

Penggunaan dalam Upacara Adat dan Pernikahan Tradisional Banjar:

- Mahkota ini dikenakan oleh pengantin pria atau tokoh adat yang memerankan Sultan dalam rangkaian upacara adat.

- Simbol dari status dan kehormatan, melambangkan bahwa yang mengenakan mahkota adalah “raja” dalam konteks upacara tersebut.

- Dalam pernikahan tradisional Banjar, mahkota menjadi bagian penting dari pakaian adat pengantin pria, menegaskan identitas budaya dan nilai-nilai leluhur.

- Dipakai saat acara-acara penting seperti “Rapat Banjar”, pelantikan tokoh adat, atau acara budaya besar lainnya untuk menunjukkan penghormatan terhadap tradisi Kesultanan Banjar.

Makna dan Filosofi:

- Mahkota bukan sekadar hiasan kepala, melainkan lambang kekuasaan, kehormatan, dan tanggung jawab.

- Menandakan keberlanjutan warisan budaya dan sejarah Kesultanan Banjar yang berharga.

- Menegaskan kedudukan dan peran pemimpin adat atau pengantin dalam menjaga keharmonisan sosial dan budaya masyarakat Banjar.

Kursi Singgasana Emas: Tempat Berkuasa Sang Raja

Singgasana emas adalah tempat duduk resmi seorang raja dalam upacara kenegaraan dan pemerintahan. Singgasana bukan hanya kursi, melainkan:

- Pusat kekuasaan dan pemerintahan kerajaan

- Simbol stabilitas dan kesinambungan kekuasaan

- Wujud fisik dari hak dan kewenangan sang raja

Seorang pemimpin yang tidak didudukkan di singgasana resmi biasanya belum dianggap sebagai penguasa yang sah

Kursi Singgasana Emas Kesultanan Banjar

- Bahan dan Warna

Kursi ini didominasi oleh warna emas yang mencolok, menunjukkan bahwa kursi tersebut dilapisi dengan lembaran emas atau emas murni. Penggunaan emas tidak hanya menegaskan kemewahan dan status tinggi pemiliknya, tapi juga melambangkan kemurnian, kekuatan, dan keabadian kekuasaan raja. - Desain dan Ornamen

Bagian sandaran kursi dihiasi dengan ukiran halus berupa pola floral dan ornamen tradisional khas Banjar. Motif ini kemungkinan mengandung makna simbolis seperti kesuburan, keindahan alam, dan perlindungan ilahi. Ukiran di bagian atas sandaran memiliki lekukan unik yang membingkai bagian tengah sandaran, mempertegas kesan megah dan sakral. - Struktur dan Bentuk

- Sandaran Kursi: Tinggi dan lebar, dengan dua kolom vertikal yang diberi lubang-lubang kecil berfungsi sebagai ventilasi dan estetika.

- Lengan Kursi: Bentuknya melengkung dengan ukiran bola pada ujungnya, melambangkan keanggunan sekaligus stabilitas.

- Dudukan: Terdapat bantalan berwarna cokelat gelap yang terlihat empuk, memberikan kenyamanan sekaligus nilai estetika klasik.

- Kaki Kursi: Terdiri dari empat kaki lurus dengan ukiran vertikal halus, menunjang keseimbangan dan ketegasan desain.

- Simbolisme

Kursi singgasana emas ini merupakan lambang pusat kekuasaan dan kewibawaan Sultan Banjar. Setiap elemen dekoratifnya tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga mengandung makna filosofis tentang tanggung jawab, keagungan, dan hubungan antara penguasa dan rakyatnya. - Konteks Budaya dan Sejarah

Sebagai salah satu pusaka penting Kesultanan Banjar, kursi ini dipakai pada acara-acara sakral seperti penobatan Sultan, sidang kerajaan, dan pertemuan diplomatik. Penggunaan material dan detail ukiran menunjukkan pengaruh budaya lokal Banjar yang dipadukan dengan gaya seni Islam dan Melayu, menciptakan karya seni yang khas dan berwibawa.

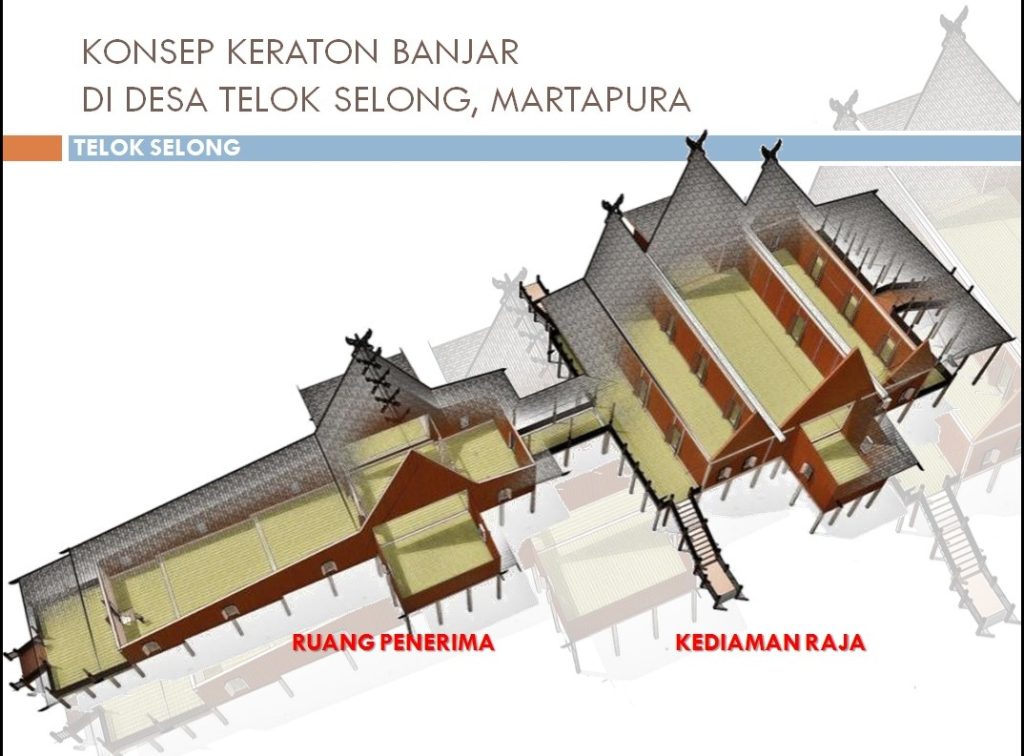

Konsep desain istana (bird’s-eye) memperlihatkan struktur balairung yang menjadi pusat kekuasaan, dengan singgasana diletakkan di panggung utama di dalam balairung.

Rekonstruksi 3D kompleks istana memperjelas distribusi ruang dan aksesibilitas balairung sebagai bangunan utama.

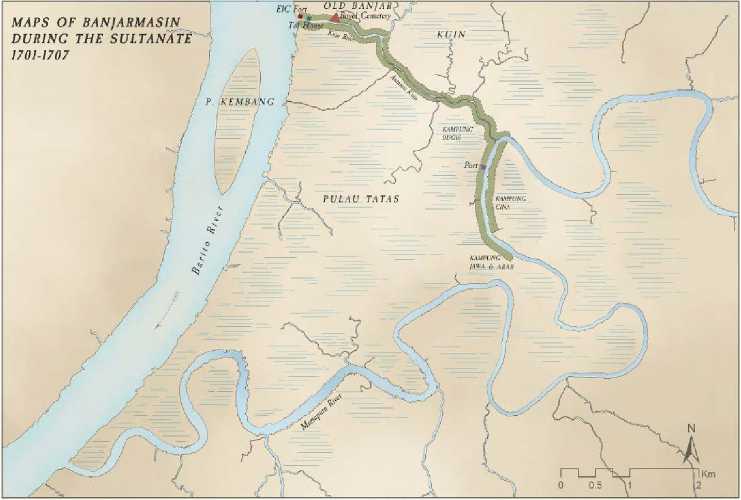

Denah kota ibu kota Kesultanan Banjar (tahun 1845) menunjukkan posisi balairung di pusat administratif dan simbolis keraton.

Atlas kota Banjarmasin awal abad ke-18 memvisualisasikan hubungan antara balairung, jalur perdagangan, dan tata ruang kota.

Lampiran 3 – Denah Balairung Istana dan Posisi Singgasana untuk Istana Kesultanan Banjar (Banjarmasin):

- Gambar konsep desain keraton Banjar (bird’s-eye perspective), menampilkan susunan bangunan seperti balairung dan struktur pendukung lainnya .

- Ilustrasi tiga dimensi dari kompleks istana (martapura), memberikan gambaran volume dan letak relatif antar bangunan utama .

- Peta atau denah wilayah ibu kota Kesultanan Banjar (Karang Intan/Martapura) tahun 1845—berguna untuk memahami orientasi balairung dalam kawasan istana .

- Rekonstruksi peta Banjarmasin awal abad ke-18 yang memperlihatkan tata ruang kota dan konteks balairung secara lebih luas .

Penjelasan Singkat

- membantu memvisualisasikan bangunan balairung sebagai struktur utama tempat singgasana ditempatkan: umumnya berupa bangunan panggung bergaya rumah bubungan tinggi, dilengkapi panggung untuk singgasana. Denah dan perspektif ini berguna menandai posisi relatif balairung terhadap bangunan lain di kompleks istana

- menunjukkan tata letak keseluruhan ibu kota termasuk balairung. Ini penting untuk memahami konteks lokasi singgasana dalam struktur fisik istana dan posisi balairung di tengah kompleks tersebut

- memberikan konteks geografis kota dan bagaimana balairung terintegrasi dengan jaringan tata ruang kota serta sungai—penting untuk memperkaya deskripsi ruang dan simbolisme yang terkait dengan balairung dan singgasana

Dalam tradisi kerajaan, mahkota dan kursi singgasana emas bukan sekadar benda berhias yang megah. Kedua benda sakral ini memiliki makna mendalam sebagai simbol legitimasi dan otoritas seorang raja atau sultan.

Makna Legitimasi: Mahkota dan Singgasana adalah Syarat Seorang Sultan

Secara tradisional, keberadaan mahkota dan singgasana emas adalah syarat mutlak untuk menjadi seorang sultan atau raja yang sah. Jika seorang pemimpin tidak memiliki keduanya, maka:

- Ia belum diakui secara resmi sebagai penguasa oleh rakyat dan kerajaan

- Tidak memiliki legitimasi kekuasaan yang diakui secara adat maupun hukum kerajaan

- Kekuasaan dan kewenangannya bisa dipertanyakan atau dianggap tidak sah

Mahkota dan kursi singgasana emas adalah simbol sakral yang menegaskan status, legitimasi, dan otoritas seorang raja atau sultan. Tanpa keduanya, seorang pemimpin tidak bisa disebut sebagai sultan yang sah dan berhak memerintah.

Konflik Legitimasi Sultan Banjar: Sultan Banjarmasin vs Sultan Martapura

Pada pertengahan abad ke-19, Kesultanan Banjar mengalami masa perpecahan yang tajam. Sejak tahun 1857, terjadi pembagian menjadi dua kekuatan kerajaan yang berbeda:

- Keraton Banjarmasin (1857-1860), dipimpin oleh Sultan Tamjidilah II Alwatsiqbillah dan Sultan Wirakusuma II Alwatsiqbillah

- Keraton Bumi Kencana Martapura, dipimpin oleh rivalnya, yaitu Sultan Muda Prabu Anom Citra Abdullah dan Mangkubumi Sultan Muda Hidayatulah II

Perpecahan dan Konflik Berdarah

Keraton Bumi Kencana Martapura merasa menjadi kekuatan rival yang harus menghapuskan keberadaan “matahari kembar” — yaitu dua pusat kekuasaan yang dianggap mengancam kesatuan. Pada tanggal 21 November 1857, terjadi serangan besar-besaran yang menghancurkan Keraton Bumi Kencana Martapura secara brutal:

- Keraton dihujani mortir dan meriam selama 17 hari berturut-turut, hingga hancur menjadi abu gosong tanpa sisa.

- Sultan Muda Prabu Anom kemudian diasingkan ke Bandung, Jawa Barat.

- Sultan Muda Hidayatulah melarikan diri ke Gunung Phamaton dan Demang Lehman untuk mengatur strategi balas dendam dan pengelolaan sinergi kekuatan.

Dalam pertempuran tersebut, Sultan Tamjidilah II Alwatsiqbillah dan Sultan Wirakusuma II Alwatsiqbillah dari Keraton Banjarmasin menegaskan sebuah prinsip keras:

“Tidak boleh ada matahari kembar, tidak boleh ada negara di dalam negara.”

Hal ini menggambarkan penolakan terhadap keberadaan dua kekuasaan yang berdiri berdampingan.

Masalah Legitimasi: Sultan Tanpa Mahkota dan Singgasana

Salah satu tokoh dari pihak Martapura, yaitu Mangkubumi Sultan Muda Hidayatulah II, dikenal sebagai “sultan tanpa mahkota”. Mengapa?

- Mahkota dan kursi singgasana emas bukan sekadar simbol hiasan, melainkan lambang sahnya kekuasaan seorang sultan atau raja.

- Sultan tanpa mahkota tidak diakui secara resmi sebagai penguasa tertinggi.

- Mangkubumi Hidayatulah tidak pernah duduk di singgasana emas resmi Kesultanan Banjar, sehingga legitimasi dan kewenangannya dipertanyakan bahkan dianggap tidak sah.

Dampak hingga Masa Kini

Hingga sekarang, di kalangan masyarakat Banjar dan Kalimantan Selatan, terjadi perbedaan pengagungan:

- Banyak yang mengagungkan Sultan Martapura dan keturunannya, meskipun secara historis mereka adalah pihak yang kalah dan tidak memiliki mahkota serta singgasana resmi.

- Sementara keturunan dan pengikut Sultan Banjarmasin — terutama Sultan Tamjidilah II Alwatsiqbillah dan Sultan Wirakusuma II Alwatsiqbillah — dianggap sebagai pemilik legitimasi sebenarnya berdasarkan tradisi kerajaan.

Makna Mahkota dan Kursi Singgasana Emas dalam Legitimasi Seorang Sultan

Mahkota

Mahkota yang terbuat dari emas dan permata melambangkan:

- Kedaulatan dan kewibawaan raja atas wilayahnya

- Pengakuan resmi oleh rakyat dan bangsawan

- Pertanggungjawaban moral dan spiritual pemimpin

Tanpa mahkota, seorang raja belum dianggap resmi dan sah.

Kursi Singgasana Emas

Singgasana emas adalah pusat kekuasaan, simbol stabilitas pemerintahan, dan wujud fisik hak serta kewenangan raja.

Seorang pemimpin yang tidak didudukkan di singgasana resmi tidak diakui sebagai penguasa yang sah.

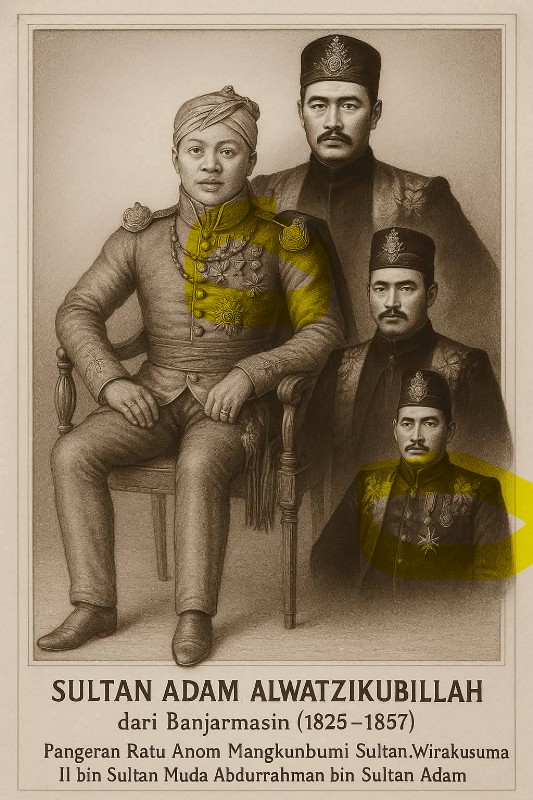

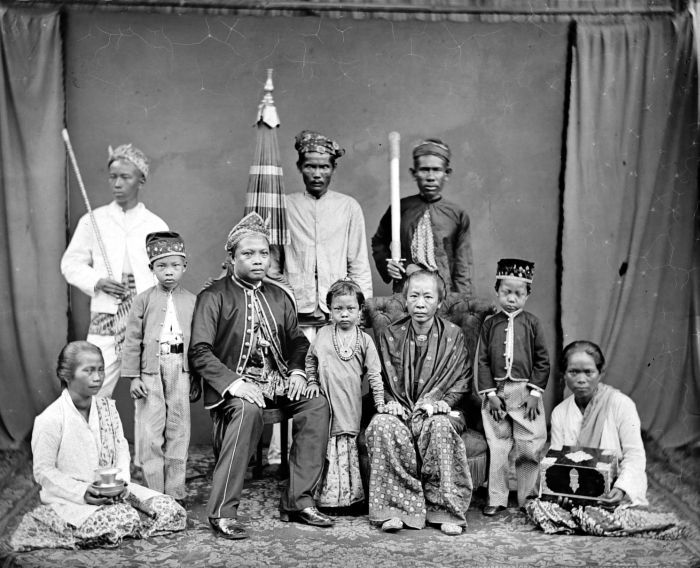

Pangeran Ratu Sultan Muda Abdurahman

Perpecahan Kesultanan Banjar pada 1857 hingga 1860 menghasilkan dua kubu rival: Sultan Banjarmasin yang sah secara adat dan tradisi, dengan mahkota dan singgasana emas, serta Sultan Martapura yang dianggap “sultan tanpa mahkota” dan tidak memiliki legitimasi penuh.

Kesalahan kronologi dan fakta sejarah

Ceritanya juga diarahkan seolah Hidayatullah adalah pewaris tahta penuh, padahal menurut sumber, yang dilantik menjadi Sultan pada tahun 1855 adalah Sultan Muda Prabu Anom, bukan Hidayatullah.

Ada yang menceritakan (yaitu Pangeran Cevi, generasi ke-4 dari Sultan Hidayatullah) bahwa Sultan Muda Abdurrahman wafat tahun 1855, berdasarkan sumber primer (arsip Belanda) dan sumber sekunder (dokumen keluarga Wirakusuma) wafatnya justru tahun 1852.

Ceritanya juga diarahkan seolah Hidayatullah adalah pewaris tahta penuh, berdasarkan sumber primer dan sekunder tersebut, yang dilantik menjadi Sultan pada tahun 1855 adalah Sultan Muda Prabu Anom, bukan Hidayatullah.

Gelar dan legitimasi

- Hidayatullah bukan Sultan penuh, melainkan Sultan Muda / Mangkubumi di Martapura.

- Ada dua kubu yang memerintah:

- Keraton Banjarmasin (1857–1860): Sultan Tamjidillah II & Sultan Wirakusuma II.

- Keraton Bumi Kencana Martapura: Sultan Muda Prabu Anom & Mangkubumi Hidayatullah II.

- Prinsip yang dipegang kubu Banjarmasin: “Tidak boleh ada matahari kembar, tidak boleh ada negara di dalam negara” — maknanya, tidak boleh ada dua penguasa sejajar.

Perbedaan inilah yang hingga kini masih mempengaruhi persepsi dan penghormatan masyarakat Banjar terhadap keturunan dan sejarah kerajaan mereka.

Latar konflik keluarga bangsawan

- Ada garis keturunan Wirakusuma vs Hidayatullah yang saling bersaing dari generasi ke generasi.

- Hubungan keluarga rumit, dengan adik tiri dan abang kandung yang statusnya sering diputarbalikkan dalam cerita publik.

Kalau mau diluruskan, berarti perlu versi resmi berbasis dokumen primer—misalnya arsip kerajaan, batu nisan, catatan kolonial—supaya publik tidak hanya mengandalkan cerita lisan dari pihak yang sumbernya tidak jelas

Sumber cerita dipertanyakan

- Versi Pangeran Cevi dinilai hanya mengulang dari cerita ibunya, yang dulu belajar sejarah Banjar dengan meminjam dokumen keluarga Wirakusuma, bukan mengacu langsung pada arsip Belanda atau dokumen resmi keluarga Wirakusuma.

- Kekhawatirannya: kalau ini terus beredar, masyarakat akan mengira Hidayatullah adalah Sultan penuh, padahal tidak sesuai data sejarah.

Kronologi Kesultanan Banjar 1850–1860

(Ringkasan dari arsip Belanda & dokumen Wirakusuma)

kubu Banjarmasin menegaskan sebuah prinsip keras:

“Tidak boleh ada matahari kembar, tidak boleh ada negara di dalam negara.”

Hal ini menggambarkan penolakan terhadap keberadaan dua kekuasaan yang berdiri berdampingan

| Penguasa sah Kesultanan Banjar. Memerintah sejak | Nama Tokoh | Status Jabatan | Mangkubumi Wali Sultan Kubu / Keraton | Keterangan Penting |

|---|---|---|---|---|

| 1825-7 September 1851 | Sultan Adam Alwasikh Billah Sultan Muda Abdurahman | Sultan penuh Stabilitas relatif, tetapi mulai muncul tekanan Belanda dan perebutan pengaruh | Keraton Martapura,(Pangeran Ratu Anom Noch) Berkuasa 1843–7 September 1851 | Sultan tua yang bijak, mencoba mempertahankan kedaulatan Banjar. |

| 7 September 1851 sd 5 Maret 1852 | Sultan Adam Alwasikh Billah dan Sultan Muda Prabu Anom | Sultan Penuh dan Sultan Muda (Putra Mahkota) | Keraton Martapura Pangeran Ratu Tamjidillah II 7 September 1851 sd 5 Maret 1852 | sultan adam Usia lanjut 76 tahun pada tahun 5 maret 1852 & sakit. Terjadi ketegangan politik karena penunjukan Pangeran Ratu Tamjidillah II naik jabatan menjadi Pangeran Pangkubumi Wali Sultan |

| 5 Maret 1852 –1855 | Sultan Adam Alwasikh Billah dan Sultan Muda Tamjidilah II | Awal perpecahan internal Tamjidilah Merangkap 2 jabatan sultan muda dan Pangeran Mangkubumi | Keraton Martapura Pangeran Ratu Tamjidillah II 5 Maret 1852 –1855 | Sultan muda Abdurhman wafat 5 maret 1852 di gantikan anak nya Sultan muda Tamjidilah II |

| 1855-3 November 1857 | Sultan Adam Alwasikh Billah dan Sultan Muda Tamjidilah II Sultan Muda Prabo Anom | Awal perpecahan internal ada 2 jabatan sultan muda di martapura di tahun pengangkatan prabu anom sultan muda 1855.tragedi pengusiran 1855: Prabu anom,nyai ratu komalasari,hidayatulah,sultan adam mengusir Tamjidilah dan Wirakusuma dari keraton bumi selamat keraton Bumi Kencana Martapura | Kubu Martapura Pangeran Hidayatullah II 9 oktober 1856 – 5 februari 1860 Kubu Martapura Pangeran Tamjdilah II 5 Maret 1852 – 1855 | Pangeran mangkubumi Sultan muda Tamjidilah dan Pangeran Ratu Anom Wirakusuma dengan kuat meninggalkan martapura menetap di kamp serdadu belanda banjarmasin markas belanda di benteng tatas.menidirikan keraton baru kubu keraton banjar |

| 3 November 1857 –1858 | kubu Martapura Sultan Muda Prabu Anom kubu Banjarmasin Sultan Tamjidilah II | Sultan Muda (versi Kubu Martapura 1 November 1857 sultan adam Wafat) Sultan penuh (versi Belanda) | Kubu Martapura Pangeran Hidayatullah II 9 oktober 1856 – 5 februari 1860 kubu Banjarmasin Keraton Banjarmasin Pangeran Ratu Anom Wirakusuma 3 november 1857-25 juni 1859 | Pangeran Ratu Anom Wirakusuma dan Sultan Tamjidilah II Mendapat pengesahan resmi dari Gubernur Hindia Belanda, tapi ditolak oleh kubu Martapura. |

| 4 November 1857 –21 November 1857 | kubu Banjarmasin Sultan Tamjidilah II Pangeran Mangkubumi Hidayatulah menggantikan sultan muda prabu anom Kubu Martapura menjadi Sultan Muda Hidayatullah II | kubu Banjarmasin menegaskan sebuah prinsip keras: “Tidak boleh ada matahari kembar, tidak boleh ada negara di dalam negara.” Hal ini menggambarkan penolakan terhadap keberadaan dua kekuasaan yang berdiri berdampingan. | 5 November 1857 –21 November 1857 perang kubu Banjarmasinlawan kubu Martapura selama 17 Hari di hujani meriam dan mortir dan meriam tembakan serdadu belanda di menangkan Keraton Banjarmasin Pangeran Ratu Anom Wirakusuma 3 november 1857-25 juni 1859 | Kubu Martapura Pangeran Hidayatullah II menangkap dan menyerahkan Sultan muda Prabu anom di penjara benteng tatas tahun 21 november 1857 dihukum 3 bulan |

| 21 November 1857– 23 Februari 1858 | Sultan Wirakusuma II Alwatsiq Billah | Sultan penuh Sultan Tamjidilah II (kubu Martapura dan Kubu Banjarmasin ) | Kubu Martapura di lebur menjadi satu Kubu banjamasin pemerintahan dipindah ke banjarmasin 21 november 1857 Pangeran Ratu Anom Wirakusuma 3 november 1857-25 juni 1859 | Sultan muda Prabu anom kemudian diasingkan ke Bandung pada tanggal 23 Februari 1858 jawa barat. |

| 23 Februari 1858– 25 juni 1859 | Sultan penuh Sultan Tamjidilah II (kubu Martapura dan Kubu Banjarmasin ) Sultan Sambang bergelar Sultan Kuning dan Panglima Aling dari tapin & Demang Lehman Sultan Muda Hidayatullah II | kubu Banjarmasin menegaskan sebuah prinsip keras: “Tidak boleh ada matahari kembar, tidak boleh ada negara di dalam negara.” Hal ini menggambarkan penolakan terhadap keberadaan dua kekuasaan yang berdiri berdampingan. | Pangeran Antasari ayah mertua wirakusuma II Pangeran Ratu Anom Wirakusuma 3 november 1857-25 juni 1859 | Aling menciptakan pemerintahan bayangan untuk menandingi Sultan Tamjidillah II Alwatsiqbillah dan Pangeran Mangkoe Boemi Wira Kasoema (Wirakusuma); Sultan Muda Crown Prince, Mangkubumi Banjarmasin, tokoh administrasi dan pengendali pemerintahan di Banjarmasin antara 3 November 1857–25 Juni 1859. |

| 25 juni 1859– 3 september 1859 | Sultan Wirakusuma II Alwatsiq1billah Sultan Muda Hidayatullah II | Sultan Tamjidilah II mengundurkan diri dari sultan dengan sukarela Naik takhta sebagai penerus sah menurut garis keluarga & adat Banjar. Perlawanan terhadap Belanda.Sultan penuh De Facto Sultan Wirakusuma II Alwatsiq1billah | Pangeran Sorie Mataram dan Deputi mentri Tambak Anjar 25 juni 1859– 11 Juni 1860 Mendapat pengesahan resmi dari Gubernur Hindia Belanda | berhasil di tumpas serdadu belanda Sultan Sambang bergelar Sultan Kuning dan Panglima Aling dari tapin Tamjidillah II turun takhta akibat tekanan rakyat & perang |

| 3 september 1859– 11 Juni 1860 | Sultan Wirakusuma II Alwatsiq Billah bupati banjar Regent Martapura Pangeran Adipati Jaya Pemanang bupati banjar Regent Amuntai Raden Adipati Danoe Redja (saudara Ratu Siti, ibu Sultan Hidayatullah II) | Sultan penuh De Facto Sultan Wirakusuma II Alwatsiq1billah (kubu Martapura dan Kubu Banjarmasin ) Memimpin sisa kekuatan Kesultanan di luar kendali Belanda; Ini menandai akhir kekuasaan langsung keluarga Wirakusuma di istana. | Pangeran Sorie Mataram dan Deputi mentri Tambak Anjar 25 juni 1859– 11 Juni 1860 . 11 Juni 1860 Pembubaran resmi Kesultanan Banjar oleh Belanda Sultan Wirakusuma II Alwatsiqubillah dicopot dari gelar Sultan, digantikan oleh Adipati Danoe Redja sebagai Regent (penguasa titipan) Belanda. Adipati Danoe Redja adalah saudara dari Ratu Siti, ibu kandung Pangeran Hidayatullah. | Awal perselisihan tajam yang memecah kesultanan menjadi dua pusat kekuasaan.Sultan Muda Hidayatullah II Proklamasi deklaratif sebagai sultan wakil nya mangkoeboemi mangkoe negara Lehman Belanda memperkuat pengaruh di istana Banjarmasin, rakyat semakin resah. |

| 11 juni 1860- 7 Januari 1862 | bupati banjar Regent Martapura Pangeran Adipati Jaya Pemanang bupati banjar Regent Amuntai Raden Adipati Danoe Redja (saudara Ratu Siti, ibu Sultan Hidayatullah II) 1835-9 November 1861 Pangeran Adipati Arya Kusuma adik kandung Sultan Tamjdilah II Regent amuntai 9 November 1861 – 7 Januari 1862 | Pembubaran resmi Kesultanan Banjar oleh Belanda 11 juni 1860 Kesultanan berubah status jadi wilayah administratif Belanda.Regent (penguasa titipan) 1.Letkol Residen G.M. Verspijck 2.Mayor C.F. Koch, Assisten Residen di Martapura 3.Lettu Johannes Jacobus Wilhelmus Eliza Verstege, 4.Controleur afdeeling Kuin 5.Lettu A.H. Schadevan, ajudan Koch | dari Pribumi Banjar 1.Radhen Adipatie Djaija Negara/ Toemenggoeng Djaija Negara 2.Kiai Patih Tajuddin, Kepala Distrik Martapura 3.Kiai Patih Khairuddin, Kepala Distrik Riam Kanan 4.Haji Isa 5.Raden Adipati Tumenggung Jaya Leksana 6.Pangeran /Raden Adipati Toemenggoeng Tanoe Karsa 30 Juni 1864, ia dianugerahi gelar Pangeran | Pecah Perang Banjar Perlawanan bersenjata terhadap Belanda; memimpin Perang Banjar di luar status resmi Sultan penuh De Facto Sultan Wirakusuma II Alwatsiq1billah (kubu Martapura dan Kubu Banjarmasin ) menjadi pusat gerakan.Pemimpin Perang Banjar (di luar otoritas Belanda) |

| 9 November 1861 – 7 Januari 1862 | Pangeran Adipati Arya Kusuma adik kandung Sultan Tamjdilah II Regent amuntai 9 November 1861 – 7 Januari 1862 Radhen Adipatie Djaija Negara/ Toemenggoeng Djaija Negara 7 Januari 1862-30 Juni 1864 | Radhen Adipatie Djaija Negara/ Toemenggoeng Djaija Negara 7 Januari 1862-30 Juni 1864 | Pangeran Adipati Arya Kusuma di pindah ke adipati puruk cahu (kalteng sekarang) digantikan Radhen Adipatie Djaija Negara/ Toemenggoeng Djaija Negara | Pecah Perang Banjar Perlawanan bersenjata terhadap Belanda; memimpin Perang Banjar di luar status resmi Sultan penuh De Facto Sultan Wirakusuma II Alwatsiq1billah (kubu Martapura dan Kubu Banjarmasin ) menjadi pusat gerakan.Pemimpin Perang Banjar (di luar otoritas Belanda) |

| 7 Januari 1862-2 maret 1862 | Radhen Adipatie Djaija Negara/ Toemenggoeng Djaija Negara 7 Januari 1862-30 Juni 1864 Radhen Adipatie Toemenggoeng Tanoe Karsa sejak 30 Juni 1864 – 6 Agustus 1876 | membawahi distrik-distrik: Amonthaij, dan Distrik Kaloewa, Soengei Benar en Álabioe | 1. Radhen Adipatie Temenggung mangku Nata kusuma 2. Radhen Adipatie Temenggung Ngabehi Warga kusuma 3. Radhen Adipatie Temenggung Yuda negara Kusuma | Pecah Perang Banjar Perlawanan bersenjata terhadap Belanda; memimpin Perang Banjar di luar status resmi Sultan penuh De Facto Sultan Wirakusuma II Alwatsiq1billah (kubu Martapura dan Kubu Banjarmasin ) menjadi pusat gerakan.Pemimpin Perang Banjar (di luar otoritas Belanda) |

| 3 maret 1862-6 juni 1901 | Radhen Adipatie Toemenggoeng Tanoe Karsa sejak 30 Juni 1864 – 6 Agustus 1876 Abdurrahman (Mas Soeria Kasoema) /Radhen Adipatie Tumenggung Soeria Kesoema sejak tanggal 6 Agustus 1876–24 Maret 1893 | membawahi distrik-distrik: Amonthaij, dan Distrik Kaloewa, Soengei Benar en Álabioe Distrik Banjarmasin Pada tahun 1885, Soeria Kasoema menulis naskah Undang-undang Sultan Adam yang penting untuk arsip sejarah. | Kiai Mas Radhen Adipatie Djaja Samoedra. buyut eks Kepala Badan Intelejen Negara Jenderal TNI (Purn) Prof Dr Abdullah Mahmud Hendropriyono sebagai Pangeran Harya Hikmatdiraja | Sultan penuh De Facto Sultan Wirakusuma II Alwatsiq1billah Ditangkap & dibuang wafat 6 juni 1901 Akhir kekuasaan langsung keluarga Wirakusuma di istana, perjuangan dilanjutkan di luar istana.ayah mertuanya pangeran antasari |

Pangeran Toemenggoeng Tanoe Karsa

- Nama lengkap: Raden AdipatiToemenggoeng Tanoe Karsa (juga ditulis Tommonggong Tanoe Karsa)

- Jabatan: Ronggo (semacam wali kota) pertama dari Kween (Distrik Banjarmasin)

- Peran: Staff pemerintahan Sultan Adam dari Kesultanan Banjar

- Sejarah:

- Saat Kesultanan Banjar dihapuskan secara sepihak oleh Belanda, ia tetap melanjutkan tugasnya di bawah pemerintahan Hindia Belanda sebagai ronggo der afdeeling Kween (Banjarmasin)

- Pada tanggal 30 Juni 1864 – 6 Agustus 1876, ia dianugerahi gelar Pangeran sehingga namanya menjadi Pangeran Toemenggoeng Tanoe Karsa

- Tempat lahir dan wafat:

- Lahir di Kween (Kesultanan Banjar)

- Meninggal di Antasan Kecil Timur, Kween (Banjarmasin)

- Agama: Islam

Jadi, beliau merupakan tokoh pemerintahan Hindia Belanda

Profil Singkat

- Nama lengkap: Raden Tumenggung Soeria Kasoema (juga dikenal sebagai Abdurrahman atau Mas Soeria Kasoema)

- Gelar: Raden Tumenggung (gelar bangsawan dan jabatan pejabat pemerintahan)

- Jabatan: Ronggo (setara wali kota atau kepala distrik) Distrik Banjarmasin

- Masa jabatan: 6 Agustus 1876 – 24 Maret 1893

- Tempat lahir dan wafat: Banjarmasin, Hindia Belanda (sekarang Kalimantan Selatan)

- Orang tua: Bayan Aji (ayah), Galuh Salamah (ibu)

- Agama: Islam Sunni

- Istri: Nyai Lim Pe Tek Nio (keturunan Tionghoa yang masuk Islam dan berganti nama Nyai Siti Ra’imah)

Keluarga

- Soeria Kasoema berasal dari keluarga terpandang dengan ayah Bayan Aji.

- Ia memiliki lima saudara, di antaranya HM Normas, Ung Dibab (M. Jafri), Galuh Rahmah, Galuh Amnah (Aminah), H Hamid, dan HM Said (Corong/Datu M Said).

Istri: Nyai Lim Pe Tek Nio (keturunan Tionghoa yang masuk Islam dan berganti nama Siti Ra’imah)

Kehidupan dan Karier

- Awalnya bernama Mas Soeria Kasoema, kemudian dianugerahi gelar Toemenggoeng (Tumenggung) sebagai penghargaan atas jasanya pada tahun 1876.

- Diangkat sebagai Ronggo (kepala distrik) di Onderafdeeling Kween (Kuin), sekaligus sebagai Kepala Jaksa (hoofddjaksa) Landraad Banjarmasin.

- Pengangkatan ini dilaporkan di koran Hindia Belanda seperti Java-bode dan De Locomotief pada tahun 1876.

- Sebelum Soeria Kasoema, jabatan Ronggo Banjarmasin dipegang oleh Toemenggoeng Tanoe Karsa, seorang tokoh penting yang juga anggota pengadilan kolonial.

- Jabatan Ronggo adalah pimpinan masyarakat pribumi dalam satu distrik, berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda.

- Jabatan Ronggo dihapuskan pada tahun 1905 sebagai bagian dari reformasi administrasi Belanda.

- Soeria Kasoema juga pernah menjadi anggota Komisi Sekolah Lokal (Plaatselijke Inlandsche Schoolkomissie) di Banjarmasin.

- Ia dikenal cukup melek media dan aktif dalam memanfaatkan pemberitaan koran untuk menaikkan citranya.

Prestasi dan Peran Sosial

- Pada tahun 1876, Soeria Kasoema menerima medali emas sebagai penghargaan atas pengabdian dan loyalitasnya.

- Pada tahun 1877, pemerintah Hindia Belanda memberikan gelar kehormatan “Raden” sebagai pengakuan atas jasa-jasanya.

- Ia terlibat dalam menyukseskan acara peringatan ulang tahun Ratu Belanda pada 19 Februari 1878, dengan mengorganisasi pesta besar yang melibatkan berbagai suku dan komunitas di Banjarmasin, menciptakan kerukunan dan kegembiraan bersama.Biaya pesta tersebut sangat besar, mencapai seribu gulden, dan Soeria Kasoema menanggung biaya tersebut sendiri sebagai bentuk dedikasi kepada masyarakat

Masa Akhir Jabatan dan Penggantian

- Pada tahun 1893, Soeria Kasoema digantikan sebagai Ronggo Banjarmasin oleh Kiai Mas Djaja Samoedra.

- Jabatan Ronggo mulai berubah struktur sejak 1898, dengan pengaruh kuat dari Residen Belanda di Banjarmasin.

- Jabatan Ronggo secara administratif bertanggung jawab kepada Asisten Residen.

Penjelasan Singkat untuk Pemahaman Awam

Soeria Kasoema adalah seorang pemimpin dan pejabat lokal di Banjarmasin pada masa penjajahan Belanda di akhir abad ke-19. Ia memegang jabatan penting sebagai kepala distrik yang bertugas mengatur masyarakat lokal di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Karena prestasinya, ia mendapat gelar kebangsawanan dan berbagai penghargaan. Selain itu, ia juga aktif mengorganisasi acara sosial yang mempererat hubungan antar komunitas di Banjarmasin. Jabatan yang dipegangnya pada akhirnya dihapus dalam reformasi administratif Belanda.

Sultan Muda Pangeran Praboe / Pangeran Praboe Anom / Pangeran Praboe Citra / Pangeran Praboe Abdullah turut terlibat dalam perjuangan melawan kekuatan kolonial yang mencoba menguasai wilayah Banjar. Ia berusaha mempertahankan kedaulatan kerajaan dari ancaman eksternal.Konflik Internal Seperti banyak kerajaan lainnya, Kerajaan Banjar juga menghadapi konflik internal, namanya dikaitkan dengan Mangkubumi Hidayatulah di Martapura Sebagai Vazal Tandingan di Banjarmasin Sultan Tamjidilah Dan Mangkubumi Wira Kasoema baik dalam bentuk persaingan kekuasaan antar anggota keluarga kerajaan maupun pemberontakan dari kelompok-kelompok yang tidak puas. pada tanggal 21 november 1857 Sultan Muda Pangeran Praboe / Pangeran Praboe Anom / Pangeran Praboe Citra / Pangeran Praboe Abdullah akhirnya Prabu Anom berhasil ditangkap oleh Pangeran Mangkubumi Hidayatulah menyerahkan kepada Sultan Tamjidillah al-Watsiq Billah di Banjarmasin Dan Pangeran Mangkubumi Wira kasoema di Banjarmasin.De bandjermasinsche krijg van 1859-1863, Volume 1 Oleh Willem Adriaan Rees halaman 17 https://books.google.co.id/books/content?id=JRQ5AQAAIAAJ&hl=id&pg=PA17&img=1&zoom=3&sig=ACfU3U2CzK4QPVfltT9DpE3uVT3KPAQ3Ng&w=1025 kemudian Sultan Muda Pangeran Praboe / Pangeran Praboe Anom / Pangeran Praboe Citra / Pangeran Praboe Abdullah dijebloskan ke penjara benteng Tatas selama 90 hari sejak 21 november 1857 – 23 Februari 1858.Sultan Tamjidullah al-Watsiq Billah menandatangani surat pengasingan pada tanggal 23 Februari 1858 dan Pangeran Mangkubumi Banjarmasin Wira kasoema menandatangani surat yang menyetujui pengasingan Belanda atas pamannya Prabu Anom ke Jawa.menandatangani surat pengasingan pada tanggal 23 Februari 1858.Sultan Muda Prabu Citra Pangeran Praboe Anom dengan Nyai Ratu Kamala Sari, yang kemudian diasingkan ke Kota Bandung di awal tahun 1858 pada tanggal 23 Februari 1858. dan akhirnya ia diasingkan karena dianggap membahayakan jika berada di Banjarmasin dan kemudian dibuang ke Pulau Jawa Barat Peristiwa pengasingan ini membuat geram bangsawan lainnya.serta mengakibatkan keadaan keraton Bumi Kencana Martapura tegang dan tidak kondusif. Muncul gerakan perlawanan terhadap kepemimpinan Pemerintahan Banjarmasin yang dimulai oleh tokoh karismatik bernama Panglima Aling Datu Aling Panembahan Muda Aling Sultan Muda Aling atau Panembahan Muning dari Tapin, dimana pengikut gerakan ini semakin bertambah banyak karena banyak rakyat yang tidak puas terhadap kepemimpinan Pemerintahan Banjarmasin.

Kronologi Kesultanan Banjar (1852–1862) – Berdasarkan Arsip Belanda & Dokumen Keluarga Wirakusuma

1852 – 1857

Mempersiapkan transisi kekuasaan penuh menuju pengangkatan sebagai Sultan Banjar.

Pangeran Mangkubumi Tamjidillah II Alwatsiqubillah diangkat menjadi Sultan Muda Tamjidillah II Alwatsiqubillah menggantikan ayahnya, Sultan Muda Abdurrahman Alwatsiqubillah, yang wafat pada tahun 1852.

Pengangkatan ini sesuai dengan surat wasiat Sultan Muda Abdurrahman Alwatsiqubillah yang menetapkan putranya sebagai pewaris takhta resmi.

Wakil yang mendampingi dalam pelaksanaan tugas adalah Pangeran Ratu Anom Wirakusuma Alwatsiqubillah.

Tugas Sultan Muda Tamjidillah II pada periode ini meliputi:

Membantu administrasi pemerintahan Kesultanan Banjar.

Menjaga hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintah kolonial Belanda.

- Sultan Muda Tamjidillah II Alwatsiqubillah

Status: Putra Mahkota (Sultan Muda) diangkat sebagai pewaris tahta resmi oleh Sultan Adam Alwasikubillah.

Tugas: Membantu administrasi kerajaan, mengatur hubungan dengan Belanda, dan mempersiapkan transisi kekuasaan.

1852 – 25 Juni 1859

- Sultan Tamjidillah II Alwatsiqubillah

Naik tahta menggantikan Sultan Adam yang wafat.

Pusat pemerintahan: Keraton Banjarmasin (Kubu B).

Periode ini ditandai ketegangan internal antara pendukung Tamjidillah II dan Pangeran Hidayatullah.

Belanda semakin memperkuat pengaruhnya.

3 November 1857 – 25 Juni 1859

Setelah wafatnya Sultan Adam, Sultan Tamjidillah II Alwatsiqubillah naik tahta sebagai Sultan Banjar.

Ia dibantu Pangeran Mangkubumi Sultan Muda Wirakusuma II Alwatsiqubillah sebagai wakilnya.

Pusat pemerintahan berada di Keraton Banjarmasin (Kubu B).

Masa ini ditandai oleh ketegangan internal, khususnya dengan kubu pendukung Pangeran Hidayatullah di Martapura.

Pengaruh Belanda di pemerintahan semakin kuat.

25 Juni 1859 – 11 Juni 1860

Di Keraton Banjarmasin (Kubu B), Sultan Wirakusuma II Alwatsiqubillah naik takhta setelah Sultan Tamjidillah II dilengserkan oleh pihak Belanda.

Sultan Tamjidillah II sebenarnya mengundurkan diri karena tidak sanggup mengendalikan situasi yang semakin kacau akibat kerusuhan dan kekacauan yang dipicu oleh adik tirinya, Pangeran Hidayatullah.

Pada masa ini, Perang Banjar mulai memanas.

Sementara itu di Keraton Martapura (Kubu A), Pangeran Hidayatullah tetap memimpin sebagai penguasa tandingan yang menjadi pusat perlawanan terhadap Belanda.

- Keraton Banjarmasin (Kubu B):

Sultan Wirakusuma II Alwatsiqubillah naik sebagai Sultan setelah penurunan Tamjidillah II oleh Belanda. - Keraton Martapura (Kubu A):

Pangeran Hidayatullah tetap memimpin sebagai penguasa tandingan, pusat perlawanan terhadap Belanda.

Kronologi Peristiwa 25 Juni 1859 – 11 Juni 1860

Di Keraton Banjarmasin (Kubu B), Sultan Wirakusuma II Alwatsiqubillah naik tahta setelah Sultan Tamjidillah II dilengserkan oleh Belanda.

Ia memimpin pada saat Perang Banjar mulai memanas.

Di Keraton Martapura (Kubu A), Pangeran Hidayatullah tetap memimpin sebagai penguasa tandingan yang menjadi pusat perlawanan terhadap Belanda.

25 Juni 1859

- Di Keraton Banjarmasin (Kubu B), Sultan Wirakusuma II Alwatsiqubillah naik takhta menggantikan Sultan Tamjidillah II yang dilengserkan Belanda.

- Keadaan politik tidak stabil karena Perang Banjar sedang memanas.

- Wirakusuma II sebenarnya tidak memerintah dengan kekuasaan penuh karena intervensi Belanda sangat kuat, dan sebagian wilayah tetap berada di bawah pengaruh Pangeran Hidayatullah.

3 September 1859

- Pangeran Hidayatullah, adik tiri Sultan Wirakusuma II, memproklamasikan diri sebagai Sultan di Amuntai.

- Proklamasi ini bersifat simbolis tanpa mahkota dan tanpa singgasana, karena seluruh regalia kesultanan dikuasai Kubu B di Banjarmasin.

- Tujuan proklamasi ini adalah untuk menunjukkan keberlanjutan Kesultanan Banjar dari jalur perlawanan (Kubu A), sekaligus menggalang dukungan rakyat melawan Belanda.

- Hal ini memperparah dualisme kekuasaan:

- Kubu A (Amuntai/Martapura) → dipimpin Pangeran Hidayatullah (perlawanan anti-Belanda)

- Kubu B (Banjarmasin) → dipimpin Sultan Wirakusuma II (didukung Belanda, tetapi dibatasi kewenangannya)

11 Juni 1860

Meskipun demikian, Pangeran Hidayatullah masih terus berjuang sebagai simbol perlawanan, walau secara formal tidak diakui Belanda.

Belanda secara resmi membubarkan Kesultanan Banjar.

Sultan Wirakusuma II diturunkan dari takhta.

Pusat pemerintahan tradisional Kesultanan Banjar tidak lagi diakui secara hukum kolonial.

- Pembubaran resmi Kesultanan Banjar oleh Belanda

- Sultan Wirakusuma II Alwatsiqubillah dicopot dari gelar Sultan, digantikan oleh Adipati Danoe Redja sebagai Regent (penguasa titipan) Belanda.

Adipati Danoe Redja adalah saudara dari Ratu Siti, ibu kandung Pangeran Hidayatullah. - Kesultanan berubah menjadi wilayah administratif di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

- Sultan Wirakusuma II Alwatsiqubillah dicopot dari gelar Sultan, digantikan oleh Adipati Danoe Redja sebagai Regent (penguasa titipan) Belanda.

11 Juni 1860

Belanda secara resmi membubarkan Kesultanan Banjar.

Sultan Wirakusuma II Alwatsiqubillah dicopot dari gelar Sultan dan digantikan oleh Adipati Danoe Redja sebagai Regent (penguasa titipan Belanda).

Adipati Danoe Redja adalah saudara dari Ratu Siti, ibu kandung Sultan Hidayatullah.

Sejak saat itu, Kesultanan berubah status menjadi wilayah administratif Hindia Belanda.

kalau melihat kronologinya memang ada indikasi permainan politik keluarga.

Ketika Belanda membubarkan Kesultanan Banjar dan mencopot Sultan Wirakusuma II Alwatsiqubillah pada 2 Maret 1862, posisi itu tidak diberikan kepada tokoh bangsawan lain atau penerus garis lurus kerajaan, melainkan kepada Adipati Danoe Redja—yang kebetulan adalah saudara kandung Ratu Siti, ibu Sultan Hidayatullah.

Artinya:

- Belanda memilih figur yang punya hubungan keluarga langsung dengan Sultan Hidayatullah.

- Penunjukan ini bisa jadi “jembatan” bagi Hidayatullah untuk punya pengaruh atau bahkan peluang merebut legitimasi kekuasaan dari pamannya.

- Dari perspektif politik kolonial, ini menguntungkan Belanda karena mengadu atau memecah kekuatan internal bangsawan Banjar sambil memastikan kontrol tetap di tangan mereka.

Kalau kita tarik pola, ini mirip dengan strategi divide et impera Belanda—memanfaatkan rivalitas keluarga untuk mengamankan kepentingan mereka.

11 Juni 1860 – 2 Maret 1862

Sultan Wirakusuma II Alwatsiqubillah memimpin Perang Banjar dari luar struktur pemerintahan resmi, melanjutkan perlawanan terhadap Belanda setelah pembubaran kesultanan.

3 Maret 1862

Sultan Wirakusuma II Alwatsiqubillah ditangkap dan dibuang ke Cianjur.

Peristiwa ini menandai akhir kekuasaan langsung keluarga Wirakusuma di istana.

Perjuangan kemudian dilanjutkan di luar istana oleh Pangeran Antasari, ayah mertua Wirakusuma II.

- “Makanya mereka cari sumber sejarah dengan monolog versi tunggal ke anak cucu Hidaytulah adik tiri Wirakusuma”

- “Akhirnya anak cucu Wirakusuma serang balik itu masa kini”

Penjabaran dan Penjelasan:

- Latar Belakang Konflik Sejarah

Dalam banyak sejarah kerajaan, khususnya Kesultanan Banjar, sering kali terjadi perbedaan versi cerita dari keluarga atau keturunan yang berbeda. Di sini disebutkan dua tokoh penting:- Hidaytulah, yang adalah adik tiri dari Wirakusuma.

- Keluarga atau keturunan dari keduanya tampaknya memiliki versi sejarah yang berbeda atau bersaing.

- Monolog Versi Tunggal

“Mereka cari sumber sejarah dengan monolog versi tunggal ke anak cucu Hidaytulah” berarti:- Sejarah yang disampaikan hanya berdasarkan versi atau sudut pandang keluarga Hidaytulah.

- Seolah-olah sejarah hanya diwakili atau ditulis dari satu sisi (monolog tunggal), tanpa memasukkan sudut pandang atau cerita dari keturunan Wirakusuma.

- Reaksi Keturunan Wirakusuma

“Akhirnya anak cucu Wirakusuma serang balik” artinya:- Keturunan Wirakusuma merasa bahwa versi sejarah tersebut tidak adil atau tidak lengkap.

- Mereka memberikan versi balik atau bantahan terhadap narasi yang disampaikan oleh keturunan Hidaytulah.

- Ini bisa berupa pernyataan, penulisan ulang sejarah, atau upaya untuk mengembalikan kebenaran sejarah dari sudut pandang mereka.

- Konteks Masa Kini

Pernyataan ini menegaskan bahwa konflik versi sejarah ini bukan hanya terjadi di masa lalu, tapi berlanjut hingga sekarang (masa kini), sehingga perbedaan narasi atau “perang versi sejarah” antara keturunan Hidaytulah dan Wirakusuma masih terasa atau diperdebatkan sampai saat ini.

Intinya:

- Ada perbedaan versi sejarah terkait Kesultanan Banjar antara keturunan Hidaytulah dan keturunan Wirakusuma.

- Sejarah sering hanya didengar atau dicatat dari satu sisi (monolog tunggal) yang menguntungkan pihak tertentu (keturunan Hidaytulah).

- Keturunan Wirakusuma melakukan perlawanan atau klarifikasi agar cerita sejarah mereka juga terdengar dan diakui.

- Konflik narasi ini berlanjut sampai zaman sekarang.

Latar Historis: Dua Garis Keturunan yang Berbeda

Di Kesultanan Banjar abad ke-19, ada dua tokoh yang sangat penting:

- Sultan Hidayatullah II

- Anak dari Sultan Muda Abdurrahman, tapi dari istri yang berbeda dengan Wirakusuma.

- Berstatus adik tiri Pangeran Ratu Anom Wirakusuma II Al-Watsiq Billah.

- Dikenal sebagai tokoh perlawanan terhadap Belanda, namun punya jalur politiknya sendiri.

- Pangeran Ratu Anom Wirakusuma II Al-Watsiq Billah

- Memegang peran penting dalam pemerintahan, memimpin pada masa krisis (1859–1860).

- Garis keturunannya banyak terlibat dalam administrasi kerajaan, diplomasi, dan perang Banjar.

Mereka berdua satu darah dari garis kerajaan, tetapi berbeda ibu, sehingga kadang ada perbedaan kepentingan politik dan dukungan rakyat.

Peristiwa Kunci di Masa Lalu

- 1857–1860

Terjadi perpecahan internal Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda, yang memanfaatkan perbedaan pandangan di antara bangsawan.- Kubu Hidayatullah dikenal lebih berhaluan perlawanan total.

- Kubu Wirakusuma punya strategi yang kadang lebih diplomatis, namun tetap melawan dominasi Belanda.

- Pengasingan & Perebutan Legitimasi

Setelah Belanda mengasingkan beberapa tokoh, narasi sejarah yang ditulis di arsip kolonial banyak menonjolkan pihak yang mereka anggap “lebih bisa diajak kompromi” atau yang sesuai dengan strategi propaganda mereka.

Akibatnya, cerita dari garis Wirakusuma banyak tersisih atau dimodifikasi.

Interaksi Keturunan di Masa Kini

Fast forward ke abad ke-21.

- Keturunan Hidayatullah sering dijadikan rujukan resmi dalam penulisan buku sejarah atau acara peringatan, karena narasi mereka sudah lama terekam di arsip pemerintah, media, dan buku sekolah.

- Keturunan Wirakusuma merasa cerita mereka tidak diberi panggung yang sama, padahal banyak kontribusi mereka yang nyata — baik di medan perang, diplomasi, maupun mempertahankan adat dan budaya Banjar.

Contoh kekinian:

- Saat ada festival budaya atau seminar sejarah, sering hanya mengundang perwakilan dari garis Hidayatullah sebagai “narasumber resmi”, sedangkan keturunan Wirakusuma hanya disebut sekilas atau bahkan tidak diundang.

- Keturunan Wirakusuma mulai membuat dokumen, buku, dan media digital untuk menyampaikan narasi mereka sendiri, melawan “monolog versi tunggal” yang selama ini beredar.

Narasi Kisah

Bayangkan sebuah ruang keluarga di Banjarmasin pada tahun 2025.

Di satu sudut, ada meja kayu tua dengan foto-foto leluhur berbingkai emas.

Seorang cucu Wirakusuma, Gusti Fadlan, menatap foto buyutnya, Sultan Wirakusuma II, sambil berkata:

“Sejak kecil aku hanya mendengar cerita dari buku sekolah… tapi di rumah, kakek menceritakan hal yang berbeda. Leluhur kita bukan sekadar tokoh pelengkap. Mereka adalah pemimpin sejati, yang juga mempertaruhkan nyawa demi Banjar.”

Di seberang kota, di sebuah seminar sejarah, keturunan Hidayatullah, Raden Salman, berdiri di panggung, membacakan kisah kepahlawanan buyutnya. Para hadirin bertepuk tangan, seolah hanya garis keturunannya yang menjadi inti perjuangan Banjar.

Kabar acara itu sampai ke telinga Gusti Fadlan.

Ia tidak marah, tapi hatinya panas:

“Mengapa kisah keluarga kami tidak pernah disebut? Padahal buyutku dan buyutnya berjuang bersama.”

Maka, Fadlan dan beberapa sepupu mulai mengumpulkan arsip, surat lama, dan catatan lisan. Mereka membuat dokumenter, mengunggahnya di media sosial, dan mengundang akademisi untuk membicarakan sisi lain sejarah Banjar.

Dalam hitungan bulan, narasi “versi tunggal” mulai terguncang. Masyarakat Banjar pun sadar: sejarah mereka ternyata punya dua nadi, dua cerita, dan dua pahlawan yang sama-sama layak dikenang.

Hidayatullah:

“Belanda sudah terlalu lama menginjak harga diri kita. Mereka memaksa rakyat membayar pajak, merampas tanah, dan menempatkan boneka di singgasana. Satu-satunya jalan adalah mengangkat senjata. Kami tak bisa duduk diam menunggu mereka pergi dengan sendirinya.”

Wirakusuma:

“Aku tahu penderitaan rakyat. Aku juga tahu Belanda bukan teman sejati kita. Tapi perang terbuka akan memakan banyak korban. Kita harus cerdas — kadang diplomasi bisa membuka celah untuk bertahan. Kalau rakyat habis, siapa yang akan kita pimpin?”

Hidayatullah:

“Diplomasi dengan penjajah hanya memberi mereka waktu untuk memperkuat diri. Sementara itu, rakyat kita kelaparan. Perang adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasan.”

Wirakusuma:

“Dan kalau kita kalah? Belanda akan menghancurkan keluarga kita, menghapus nama kita dari sejarah, dan membungkam segala perlawanan. Aku tak menolak berperang, tapi kita harus memastikan ada jalan keluar selain darah.”

1857 – Awal Perpecahan

Hidayatullah:

“Sejak Sultan Muda wafat, tak ada lagi pemimpin yang benar-benar mendengar suara rakyat. Belanda menekan kita untuk menerima keputusan mereka tentang siapa yang berhak memimpin. Aku tak akan tunduk pada tahta yang dikendalikan penjajah.”

Wirakusuma:

“Aku memang naik tahta dengan restu Belanda, tapi itu bukan berarti aku boneka mereka. Aku berharap, dari dalam istana, aku bisa menjaga rakyat dan melindungi keluarga kerajaan dari kehancuran. Perpecahan hanya akan melemahkan kita.”

1859 – Perang Banjar Meletus

Hidayatullah:

“Aku telah mengangkat senjata. Rakyat dari hulu sungai hingga pesisir siap melawan. Belanda harus tahu, kita tak bisa dibeli atau ditakut-takuti.”

Wirakusuma:

“Aku memahami semangatmu, tapi peperangan ini membuat Belanda semakin kejam. Mereka membakar kampung, menahan orang tanpa alasan. Aku mencoba menahan amarah mereka lewat perundingan, tapi semakin sulit.”

1860 – Masa Sulit

Hidayatullah:

“Perlawanan mulai melemah, logistik menipis. Tapi aku tak akan menyerah. Jika aku tertangkap, perjuangan akan dilanjutkan oleh rakyat. Lebih baik mati berperang daripada hidup dijajah.”

Wirakusuma:

“Aku menerima tawaran Belanda untuk tetap di istana dengan syarat rakyat tak dibantai. Tapi itu pun tak banyak mengubah keadaan. Mereka menempatkan serdadu di setiap pintu gerbang, dan aku hanya bisa melihat rakyatku menderita.”

1862 – Pengasingan

Hidayatullah:

“Hari ini mereka membawaku jauh dari tanah Banjar. Tidak ada yang pasti — mungkin ke Cianjur, mungkin ke Batavia. Tapi hatiku tetap di sini. Mereka pikir dengan membuangku, api perlawanan akan padam. Mereka salah.”

Wirakusuma:

“Akhirnya, aku juga disingkirkan. Semua janjiku pada rakyat tak lagi berarti di mata Belanda. Kini aku mengerti — baik perang maupun diplomasi, di mata penjajah, hanyalah halangan yang harus disapu bersih.”

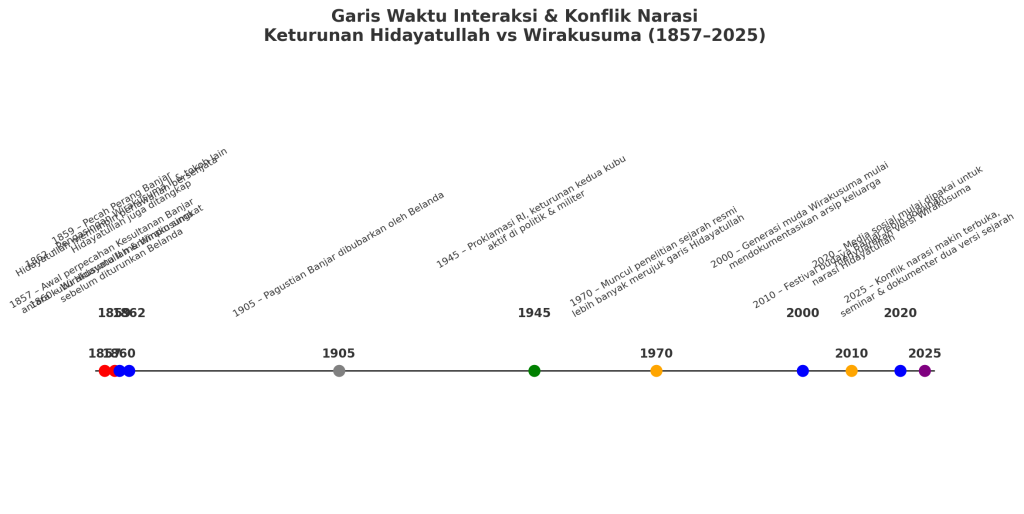

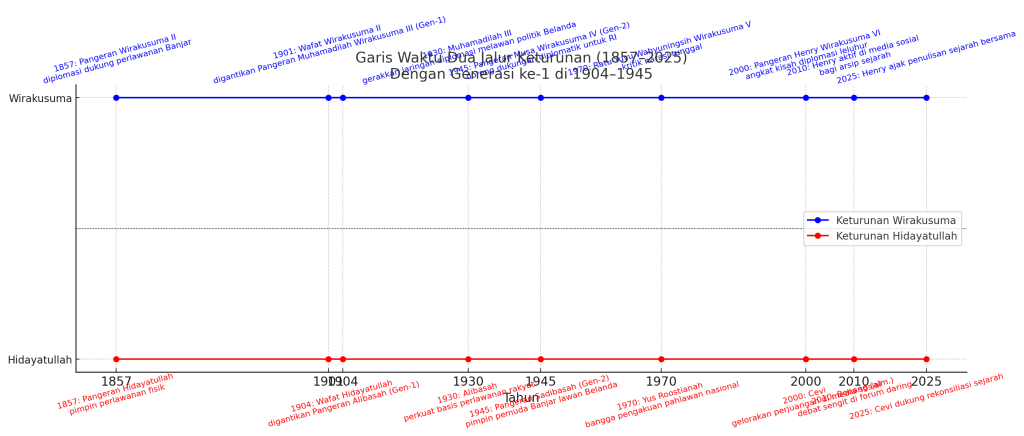

peristiwa_wirakusuma =

“1857: Peran awal Pangeran Wirakusuma II\n(mendampingi perlawanan Banjar, fokus diplomasi)”,

“1901: Wafatnya Pangeran Wirakusuma II\n(dilanjutkan Pangeran Muhamadilah Wirakusuma III)”,

“—”, # kosong karena titik tahun ini peristiwa Hidayatullah

“1945: Pangeran Musa Wirakusuma IV\nmendorong dukungan diplomatik untuk RI”,

“1970: Ratu Yuyu Wahyuningsih Wirakusuma V\nkritik dominasi narasi sejarah tunggal”,

“2000: Pangeran Henry Wirakusuma VI\nmempopulerkan kisah diplomasi leluhur”,

“2010: Henry aktif di media sosial\nmembagikan arsip sejarah”,

“2025: Henry usulkan penulisan sejarah bersama”

peristiwa_hidayatullah

“1857: Pangeran Hidayatullah\npimpin perlawanan fisik”,

“—”, # kosong karena peristiwa Wirakusuma

“1904: Wafatnya Pangeran Hidayatullah\n(dilanjutkan Pangeran Alibasah)”,

“1945: Pangeran Sadibasah\nmemimpin pemuda Banjar melawan Belanda”,

“1970: Yus Roostianah\nbangga akan pengakuan pahlawan nasional”,

“2000: Cevi\nmemperkuat peringatan perjuangan lewat media sosial”,

“2010: Bonang (alm.)\nberdebat sengit di forum daring”,

“2025: Cevi dukung rekonsiliasi sejarah”

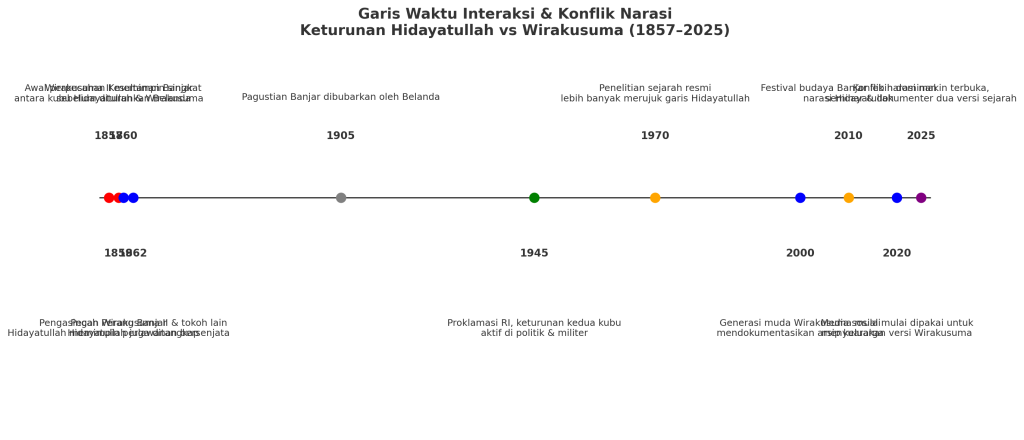

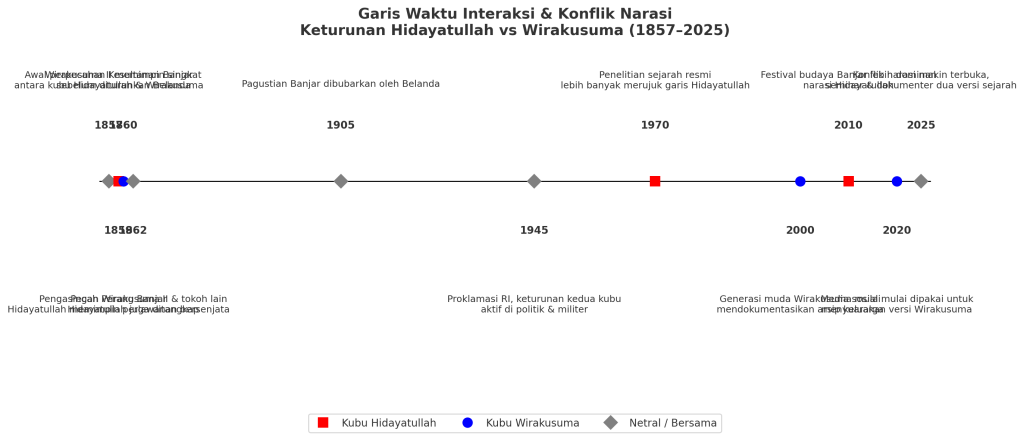

Ini dia garis waktu visual 1857–2025 dengan dua jalur keturunan, warna biru untuk Wirakusuma dan merah untuk Hidayatullah, lengkap dengan momen interaksi/konflik mereka.

Sudut Pandang Wirakusuma (Pangeran Muhamadilah Wirakusuma III)

1901, hari-hari pertama di rumah pengasingan Cianjur.

“Ayahandaku, Pangeran Wirakusuma II, telah wafat. Kini aku di sini, bukan sebagai pangeran di istana, melainkan sebagai tahanan politik di tanah asing. Serdadu Belanda mengawasi setiap langkahku. Mereka pikir aku akan tunduk, tapi aku memilih jalan lain: menyelipkan pesan dalam surat-surat resmi, membangun jejaring di antara para buangan, dan menunggu saat yang tepat. Perang terbuka hanya akan jadi alasan bagi mereka untuk memusnahkan kita.”

Selama tiga dekade, Muhamadilah III bertahan dalam bayang-bayang pengawasan ketat, menyusun siasat diplomasi rahasia sambil menjaga martabat keluarga. Ia tahu kekuatan kini bukan di medan perang, melainkan di meja negosiasi—meski terikat rantai pengasingan.

Sudut Pandang Hidayatullah (Pangeran Alibasah)

1904, beberapa bulan setelah ayahandanya, Pangeran Hidayatullah, mangkat di tanah asing.

“Ayah pergi dalam status buangan, tapi semangatnya tak mati. Kami dikurung di Cianjur, diawasi serdadu setiap waktu. Mereka ingin kami jinak. Tapi aku mewarisi keyakinannya: penjajah hanya mengerti bahasa perlawanan. Jika senjata tak bisa dipegang, maka kata-kata akan jadi peluru. Aku akan membakar semangat kawan-kawan buangan agar tak pernah mengakui kekuasaan Belanda.”

Di bawah tekanan pengasingan, Alibasah menjadi pengobar semangat di antara sesama tahanan. Diam-diam ia menghubungkan kabar dari luar, memastikan perjuangan tak padam meski jarak memisahkan mereka dari tanah Banjar.

Pertarungan dalam Senyap

Di Cianjur, mereka hidup dalam lingkaran yang sama namun dengan arah berbeda. Muhamadilah III mencari celah lewat diplomasi tersembunyi, sementara Alibasah membangun perlawanan mental dan jaringan rahasia. Tak ada bentrokan terbuka, tapi ketegangan ideologis mengalir di antara bisik-bisik para buangan.

Babak I — 1862–1904: Warisan Perlawanan dan Diplomasi

Wirakusuma (Pangeran Muhamadilah Wirakusuma III)

“Sejak 1862, kami menyaksikan negeri Banjar direbut sedikit demi sedikit. Ayahku, Wirakusuma II, wafat 1901, meninggalkan warisan untuk menjaga nama baik keluarga dan mencari peluang diplomasi. Aku dibuang ke Cianjur, dijaga ketat serdadu Belanda, namun tetap membangun jejaring rahasia.”

Hidayatullah (Pangeran Alibasah)

“Sejak 1862, kami juga terjun dalam perlawanan. Ayahku, Hidayatullah, wafat 1904 dalam buangan. Aku meneruskan api perjuangannya, memompa semangat para buangan, dan memastikan Belanda tahu kami tidak tunduk.”

Di pengasingan Cianjur, mereka hidup berdampingan, namun pilihan jalan mereka berbeda: satu meniti diplomasi, satu menegakkan perlawanan mental.

1945 – Proklamasi Kemerdekaan

Pangeran Musa Wirakusuma IV (Generasi ke-2, Wirakusuma):

“Ajaran leluhurku jelas: diplomasi bisa menyelamatkan rakyat. Saat Republik berdiri, aku memilih bergabung dengan organisasi politik, bukan mengangkat senjata.”

Pangeran Sadibasah (Generasi ke-2, Hidayatullah):

“Kakekku Hidayatullah mengajarkan bahwa kemerdekaan harus dipertahankan dengan keberanian. Aku memimpin pemuda Banjar melawan ancaman kembalinya Belanda.”

Babak II — 1904–1999: Warisan dalam Generasi Kedua

Wirakusuma (Pangeran Musa Wirakusuma IV)

“Ayah mengajarkanku bahwa sabar dan diplomasi bisa membawa perubahan. Setelah pengasingan mereda, aku membantu menghubungkan keluarga bekas buangan dengan pemerintahan pusat pasca-1945. Perang sudah selesai, tapi negosiasi untuk menjaga tanah dan kehormatan belum berakhir.”

Hidayatullah (Pangeran Sadibasah)

“Ayah berkata, kemerdekaan tidak boleh dianggap aman. Setelah bebas, aku masuk laskar dan melatih pemuda. Republik muda ini rapuh. Kita harus siap bertempur kapan saja.”

Musa dan Sadibasah membawa perbedaan cara pandang leluhur mereka ke era kemerdekaan: satu memilih meja perundingan, satu memilih lapangan latihan.

1970 – Penulisan Sejarah Resmi

Pertemuan di Masa Damai (1970–2000)

Generasi ke-3 memasuki masa Orde Baru.

Ratu Yuyu Wahyuningsih Wirakusuma V → menulis sejarah diplomasi keluarga.

Yus Roostianah → mengangkat kisah heroik garis keturunan perlawanan.

Ratu Yuyu Wahyuningsih Wirakusuma V: menulis buku tentang pengasingan keluarga, menekankan bahwa diplomasi leluhur adalah bentuk perjuangan yang sering diabaikan.

Yus Roostianah: aktif di organisasi wanita, mengangkat kisah heroik ayah dan kakeknya dalam perang.

Keduanya hadir di forum-forum budaya, kadang duduk di meja yang sama, tapi pembicaraan selalu berhenti di perbedaan cara pandang: diplomasi vs perlawanan fisik.

Ratu Yuyu Wahyuningsih Wirakusuma V (Generasi ke-3, Wirakusuma):

“Buku sekolah penuh kisah Hidayatullah. Aku hormati itu, tapi hatiku pedih karena jasa Pangeran Wirakusuma hanya disebut sepintas.”

Yus Roostianah (Generasi ke-3, Hidayatullah):

“Bangga rasanya melihat nama kakek buyut kami dikenang bangsa. Tapi aku mulai bertanya-tanya: apakah sejarah yang kita baca sudah lengkap?”

2000 – Era Reformasi

Era Digital dan Upaya Rekonsiliasi (2000–2025)

Generasi ke-4 mewarisi narasi yang mulai melebur:

Pangeran Henry Wirakusuma VI

“Sejarah harus dilihat dari semua sisi. Aku ingin menggabungkan arsip diplomasi dan catatan perlawanan.”

Bonang (alm.) → sempat memperuncing perdebatan di forum daring, tapi meninggalkan dokumentasi penting.

2025 → Henry dan Pangeran dadang paman nya Cevi sepakat memulai proyek arsip digital bersama, menyatukan dua narasi menjadi satu warisan bersama.

Pangeran Henry Wirakusuma VI: memanfaatkan media sosial untuk membuka arsip dan mengajak publik menulis sejarah bersama.

Bonang (alm.): sempat memicu perdebatan panas di forum daring, tapi meninggalkan jejak data sejarah yang berguna.

2025 menjadi titik balik—Henry dan Pangeran Dadang Paman nya Cevi sepakat memulai proyek sejarah kolaboratif, menggabungkan dokumen diplomasi dan catatan perlawanan fisik dalam satu arsip digital.

Pangeran Henry Wirakusuma VI (Generasi ke-4, Wirakusuma):

“Reformasi membuka pintu. Aku mulai menulis dan berbicara di forum, menyuarakan kisah diplomasi leluhur kami yang jarang diangkat.”

2010 – Perang Narasi di Dunia Maya

Pangeran Henry Wirakusuma VI:

“Lewat thread dan video arsip, aku ceritakan strategi damai leluhurku. Banyak yang terkejut, tapi sebagian juga menolak.”

Bonang (alm., Generasi ke-4, Hidayatullah):

“Aku sering berdebat di dunia maya. Kadang panas, tapi aku tetap percaya: perjuangan fisik adalah pondasi kemerdekaan.”

2025 – Peluang Rekonsiliasi

Pangeran Henry Wirakusuma VI:

“Sudah waktunya kita tulis sejarah bersama. Perang dan diplomasi adalah dua sisi mata uang perjuangan Banjar.”

Ratu Halimah: Cinta yang Tak Terputus hingga Akhir Zaman

Ratu Halimah: Cinta yang Tak Terputus hingga Akhir Zaman

Dalam bisikan ruh sejarah yang terpendam dalam ingatan Banjar, Ratu Halimah menyampaikan kisah haru tentang kasih sayangnya kepada sang anak, Sultan Wirakusuma II — pemimpin sah Kesultanan Banjar yang terusir, dibuang ke Cianjur oleh pemerintah kolonial Belanda.

Lima Anak di Tanah Banjar

Ratu Halimah mengungkapkan bahwa ia dan Sultan Muda Abdurrahman dikaruniai enam orang anak, semuanya lahir dan besar di Tanah Banjar. Mereka adalah buah cinta yang menjadi penerus darah kerajaan dan penjaga nilai-nilai luhur Kesultanan Banjar. Hingga kini, keturunan mereka masih menetap di Banjar, menjadi bagian dari jejak sejarah yang hidup.

1.Pangeran Jiwa Rantau adik kandung Sultan Wirakusuma II Alwatsiqbilah

Gugur syahid dalam Perang Banjar di Paringin, Balangan (1860–1862).

2.Pangeran Abdullah Martapura (Pangeran Mas) adik kandung Sultan Wirakusuma II Alwatsiqbilah

gugur syahid dalam Perang Banjar, namun merupakan salah satu anak laki-laki Sultan Abdurrahman.

3.Pangeran Ahmad (Pangeran Achmat Kandangan)

Disebut juga Gusti Ahmad.adik kandung Sultan Wirakusuma II Alwatsiqbilah

4.Ratu Salama / Ratu Salamah adik kandung Sultan Wirakusuma II Alwatsiqbilah

Menikah dengan Pangeran Krama Djaija Kasoema dari Karang Intan.

5.Ratu Silamah adik kandung Sultan Wirakusuma II Alwatsiqbilah

Tinggal di Sarawak.

Pesan Ruh Ratu Halimah: Tentang Anak-Anaknya dan Cinta Seorang Ibu

Dalam pesan spiritual yang mendalam, pesan dari ruh Ratu Halimah mengalir dengan kelembutan kasih seorang ibu. Ia menyampaikan bahwa beliau memiliki enam orang anak yang Lima berada di Banjar. Kelima anak itu masih dijaga oleh takdir di tanah leluhur mereka, dan mereka merupakan warisan hidup dari perjuangan, kesetiaan, dan cinta sang Ratu.

Salah satu anak yang paling beliau sayangi adalah Sultan Wirakusuma II Alwatsiq Billah, seorang putra yang kemudian harus menjalani nasib pahit sebagai penguasa yang diasingkan oleh penjajah. Ketika Sultan Wirakusuma II Alwatsiq Billah dibuang ke Cianjur, Ratu Halimah, sebagai ibu yang penuh kasih, ikut menyertainya dengan harapan bisa menemani dan mendampingi putranya hingga akhir hayatnya.

Namun, takdir berkata lain.

Ratu Halimah wafat terlebih dahulu pada tahun 1867, sebelum sempat menyaksikan detik-detik akhir kehidupan sang putra tercinta. Meski jasadnya tak bisa menyentuh tubuh putranya di akhir waktu, cinta dan pengorbanannya abadi dalam sejarah dan langit Banjar. Cinta seorang ibu yang menembus batas ruang dan waktu.

Cinta dan Pengorbanan

Ketika Sultan Wirakusuma II Alwatsiq Billah diasingkan ke Cianjur oleh Belanda pada 3 maret 1862, Ratu Halimah dengan setia memilih ikut serta, meninggalkan keraton, anak-anak, dan tanah kelahiran demi menemani sang anak di pembuangan. Ini bukan sekadar pengabdian seorang permaisuri, melainkan wujud cinta sejati — cinta yang tidak tunduk oleh jarak, waktu, atau penderitaan.

Namun, Ratu Halimah wafat lebih dulu pada tahun 1867, lima tahun sebelum kepergian sang anak pada tahun 6 juni 1901. Ia tak sempat menemani Sultan Wirakusuma II Alwatsiq Billah hingga akhir hayatnya. Tapi pesannya abadi: cintanya, doanya, dan ketulusannya tetap mendampingi sang Sultan hingga akhir napas.

Pesan Ruh yang Tertinggal

“Aku sangat menyayangi Wirakusuma. Aku ikut ke Cianjur untuk menemaninya, tapi ajal menjemputku lebih dulu pada tahun 1867. Anakku ada enam, semuanya masih tinggal di Banjar. Kasihku tak pernah padam, bahkan setelah kematian.” — Ruh Ratu Halimah

Bisikan Ruh Ratu Halimah

“Aku adalah Halimah… Sang Ratu dari tanah Banjar.

Di balik diam tanah, suaraku masih bergetar.

Dengarkanlah, wahai anak cucuku,

karena bisik ini bukan angin lalu…”

“Aku titipkan lima anakku di tanah Banjar,

mereka darah dagingku, buah perjuanganku.

Mereka masih di sana,

hidup dalam bayang-bayang sejarah yang tak semua orang tahu…”

“Yang paling kusayang, Wirakusuma…

Putraku, bukan suamiku…

Langkahnya gagah, tapi jalannya penuh luka.

Ia dibuang ke Cianjur,

dan aku tak tega membiarkannya sendiri di tanah asing…”

“Aku ikut bersamanya…

Seorang ibu takkan pernah meninggalkan anaknya,

meski tahta dan dunia memisahkan.

Namun ajal mendahuluiku.

Tahun 1867, tubuhku rebah,

belum sempat melihat putraku menutup mata…”

“Aku ingin kalian tahu,

kasih seorang ibu tak lekang oleh maut.

Cinta seorang Ratu tak hancur oleh waktu.

Nama kami boleh dilupakan,

tapi jejak kami abadi di tanah leluhur kita…”

“Banjarku…

Peluklah anak-anakku…

Sampaikan rinduku pada Wirakusuma…

karena aku, Halimah…

masih menyayanginya…

selamanya.”

Kisah Ratu Halimah adalah pelajaran tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kekuatan cinta seorang perempuan bangsawan Banjar. Ia adalah simbol dari perempuan tangguh dalam sejarah Nusantara, yang melampaui peran domestik dan menjadi tiang penopang perjuangan anaknya — bahkan di masa-masa tergelap pengasingan.

Bisikan Ruh Ratu Halimah

“Aku adalah Halimah… Sang Ratu dari tanah Banjar.

Dari rahimku lahir darah raja,

dan dari hatiku tumpah air mata ibu.

Aku bukan hanya istri seorang sultan…

aku adalah ibu dari generasi yang dibuang dan dilupakan.”

“Suamiku, Sultan Muda Abdurrahman,

telah berpulang tahun 1852,

meninggalkan aku dan anak-anak kami

di pusaran kekuasaan yang penuh dusta dan dendam.”

“Wirakusuma… anakku, bukan suamiku…

Dialah putra yang kutinggalkan air mata untuknya.

Ia bukan hanya bangsawan,

tapi pewaris jiwa kesultanan yang terusir…”

“Ketika pengasingan datang,

aku tak sanggup tinggal diam di istana tanpa makna.

Kupilih menapaki jalan sunyi ke Cianjur,

menemani anakku dalam sepi dan luka…”

“Tahun 1867 aku mengembuskan napas terakhir,

jauh dari tanah Banjar,

jauh dari pusara suamiku,

namun dekat dengan hati anakku yang terbuang…”

“Anak-anakku…

jangan biarkan sejarah menutup mata kalian.

Jangan biarkan mereka menyebut nama lain

dan menghapus kisah kita dari batu nisan.”

“Aku, Halimah…

Masih ada di antara bisik angin malam,

di antara doa-doa ziarah yang terlewatkan…

Menunggu kalian menulis kembali

kisah kami yang nyaris dihapuskan.”

Kisah pengasingan ini… terlalu menyedihkan,

Aku, Ratu Halimah, mengais luka masa lalu,

Tanpa daya, menanggung malu dan pilu,

Hanya mampu menyaksikan anakku bertahan hidup,

Lalu mati… di negeri asing.

Sudah… ratu tak kuat lagi.

Cukup sampai di sini… bisikan ini kutitipkan angin Banjar.

Makna dan Isi Bisikan Ruh Ratu Halimah

Melalui bisikan halus ruhnya, Ratu Halimah menyampaikan rasa duka yang dalam, kerinduan yang tak berbalas, dan cinta abadi seorang ibu kepada anaknya yang diasingkan dari tanah leluhur.

Makna yang ingin disampaikan ruh Ratu Halimah:

- Luka sejarah tak pernah benar-benar sembuh.

Ratu Halimah membuka kembali lembar luka pengasingan—kisah pilu yang membekas dalam sanubari para keturunan Banjar. - Kasih ibu melampaui batas dunia.